Проблема распространения вируса папилломы человека (ВПЧ) не теряет своей актуальности в связи с высоким риском малигнизации пораженных им органов и тканей. Папилломавирусная инфекция имеет высокую контагиозность, 16 и 18 серотипы – высокий канцерогенный риск (ВКР), таким образом, приводя к развитию онкологических заболеваний, развивающихся в ткани шейки матки, так, за последние 10 лет количество инфицированных людей увеличилось в 10 раз [1–4]. Рак шейки матки (РШМ) занимает 2-е место после рака молочной железы среди всех гинекологических раков.

В России каждый год, несмотря на скрининговые возможности, регистрируется около 17 000 новых случаев РШМ, до 32,6% – на поздних стадиях, что увеличивает летальность [5].

Цитологическое исследование шейки матки является основой скрининга и вторичной профилактики РШМ [6]. Также весомым исследованием для диагностики предраковых заболеваний и РШМ является кольпоскопия, информативность которой, по мнению ряда авторов, зависит от типа зоны трансформации [7–9].

Гистологическое исследование биоптата шейки матки – определяющее в постановке диагноза и разработке тактики ведения пациентов с патологией данной локализации.

Эффективность той или иной методики зависит от информативности, качества полученного гинекологом материала, опыта использования методики и в большом проценте случаев может давать ложнонегативные результаты. Все это не дает достоверной гарантии верности поставленного диагноза и в результате этого – целенаправленной тактики ведения пациента [10, 11].

При наличии большого количества методов исследования и профилактики цервикальных интраэпителиальных дисплазий (CIN) и РШМ встает закономерный вопрос: существует ли взаимосвязь между инвазивными и неинвазивными скрининговыми методиками, инфицированностью ВПЧ и возрастом женщин, страдающих патологией шейки матки.

Таким образом, целью нашего исследования явилось изучение взаимосвязей между такими показателями, как возраст, результат цитологического исследования, заключение гистологического исследования, описание кольпоскопической картины, а также наличие ВПЧ различных высокоонкогенных типов в исследуемой группе.

Материалы и методы

Проведен ретроспективный анализ 50 амбулаторных карт женщин, находившихся под наблюдением врачей акушеров-гинекологов ГБУЗ СО СГБ № 7 амбулаторно-поликлинического отделения № 1.

У всех женщин был взят цитологический мазок с шейки матки методами традиционной цитологии (ТЦ; 25 женщин) или жидкостной цитологии (ЖЦ; 25 женщин). Также проведены обследование на ВПЧ в соскобе эпителиальных клеток методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени», кольпоскопия и гистологическое исследование биоптата.

Исследование одобрено Этическим комитетом.

Статистический анализ

Для решения задач исследования использовался пакет статистических программ Statistica (StatSoft, CША) [12]. Перед применением всех методов статистического исследования проверялось, подчиняется ли выборка нормальному закону распределения. Проверка нормальности распределения осуществлялась при помощи критериев Колмогорова–Смирнова и Шапиро–Уилка. Статистические гипотезы проверялись при помощи t-теста, F-критерия Фишера, χ2 Пирсона. При этом учитывалась проблема множественных сравнений [13]. Поиск взаимосвязей между переменными проводился при помощи рангового коэффициента корреляции Спирмена. Для оценки коэффициента корреляции использовали шкалу группы авторов [14]. Перед началом статистического анализа нами проводилось упорядочивание качественных (эмпирических) переменных путем перевода их в шкальные оценки. В основу шкальных оценок закладывался принцип ранжирования по степени увеличения степени «тяжести» диагноза. Ранговые оценки применялись при выполнении корреляционного анализа. Ранжирование диагноза по результатам цитологии представлено в виде следующей шкалы: NILM – 1, LSIL – 2, HSIL – 3. Шкала метода оценки (ТЦ/ЖЦ) выглядела так: отсутствие ВПЧ – 1, наличие ВПЧ высокого онкогенного типа кроме 16 и 18 типов – 2, наличие ВПЧ 16 и 18 типа – 3. Шкала кольпоскопического заключения упорядочивалась в зависимости от тяжести визуального поражения: нормальная кольпоскопическая картина – 1, неспецифические изменения – 2, аномальная кольпоскопическая картина, слабовыраженные изменения (АККС) – 3, аномальная кольпоскопическая картина, выраженные изменения (АККВ) – 4, подозрение на инвазию – 5.

Использовались следующие обозначения: М – среднее арифметическое значение; N – количество обследуемых; SD – стандартное отклонение; t – t-критерий Стьюдента, р – уровень статистической значимости; χ2 – хи-квадрат Пирсона; F – F-критерий Фишера, r – коэффициент корреляции. Статистически значимыми считались различия данных и корреляция между данными при р<0,05.

Результаты и обсуждение

Всего было обследовано 50 женщин, из них 25 – методом ТЦ и 25 – методом ЖЦ. Возраст обследованных колебался от 23 до 65 лет и составил в среднем 40,66 (9,46) года.

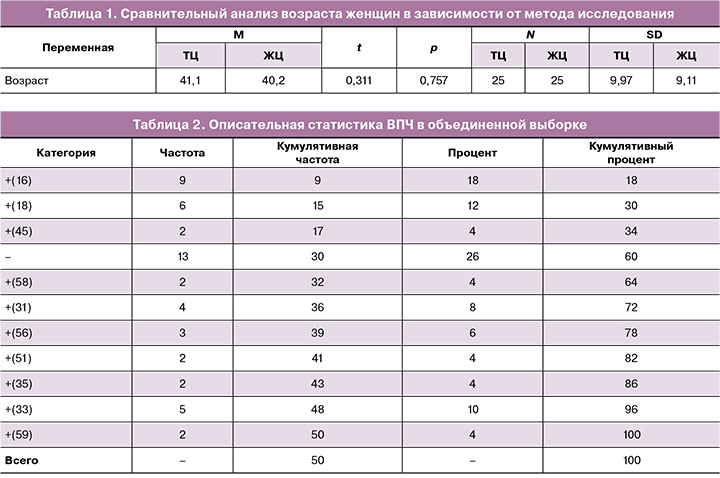

Результаты сравнительного анализа возраста женщин, которым проведены ТЦ или ЖЦ, представлены в таблице 1.

Как следует из представленных данных, различия величин возраста в исследуемых группах пациенток были статистически незначимыми.

Исследование на ВПЧ показало, что ВПЧ диагностирован у 37/50 (74%) человек, из них 16 тип – у 9/50 (18%), 18 тип – у 5/50 (10%) пациенток. У оставшихся женщин диагностирован один из следующих типов – 45, 58, 51, 56, 31, 35, 33.

Описательная статистика ВПЧ в объединенной выборке представлена в таблице 2.

Описательная статистика результатов кольпоскопического заключения в объединенной выборке представлена в таблице 3.

Согласно проведенному кольпоскопическому исследованию, у 38% пациенток имела место АККВ, у 34% – АККС. Таким образом, более 70% пациенток в выбранной группе имели признаки наличия ВПЧ и интраэпителиального поражения шейки матки той или иной степени тяжести.

Описательная статистика результатов исследования типов зоны трансформации в объединенной выборке представлена в таблице 4.

Оценивая тип зоны трансформации – I, II, III в зависимости от ее представленности на эктоцервиксе, расположения и видимости переходной зоны, мы обратили внимание на высокую встречаемость зон трансформации III–IV типа. У 14 человек отмечалась зона трансформации I типа и у 38 пациенток – II типа.

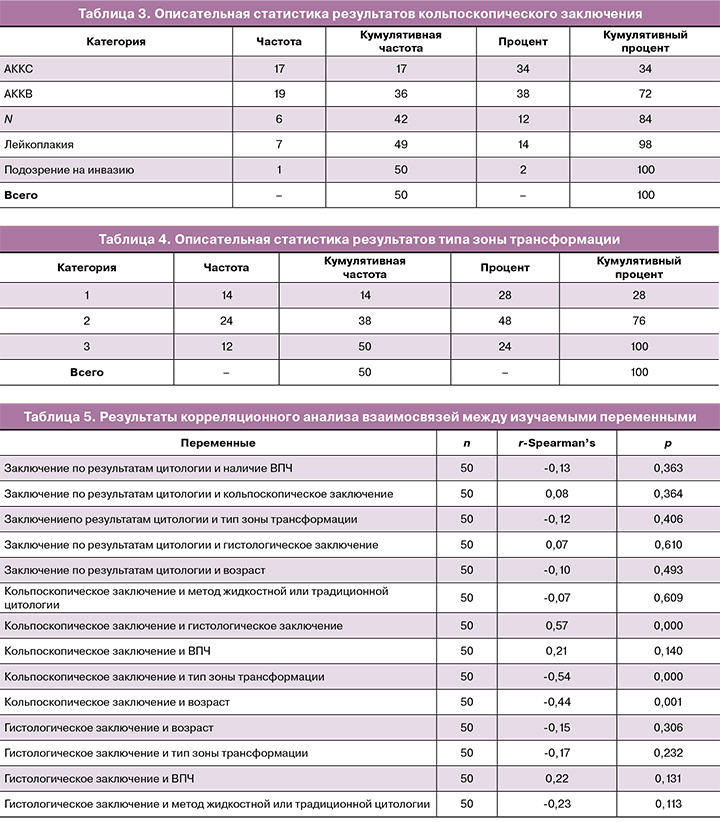

Поскольку анализируемые переменные были преобразованы нами в ранговые шкалы, то для анализа вероятностной взаимосвязи изучаемых показателей применялся коэффициент корреляции Спирмена. Результаты поиска взаимосвязей между результатами цитологии и изучаемыми переменными представлены в таблице 5.

Как следует из представленных результатов, в большинстве случаев статистически значимых связей между переменными не было обнаружено. Вместе с тем найдены статистически заметные (в терминах применяемой в данной работе шкалы) положительные корреляционные взаимоотношения между кольпоскопическим диагнозом и гистологическим заключением, а также отрицательные заметные корреляции между кольпоскопическим диагнозом и типом зоны трансформации и отрицательные умеренные взаимосвязи между кольпоскопическим диагнозом и возрастом.

Всемирная организация здравоохранения в 2020 г. в Global strategy to accelerate the elimination of cervical cancer as a public health problem подчеркнула значимость носительства ВПЧ в инициации рака различной локализации [15]. До 70% случаев РШМ вызывают 16 и 18 серотипы ВПЧ. Авторы D. Stelzle, L.F. Tanaka, K.K. Lee в своей работе Estimates of the global burden of cervical cancer associated with HIV также подчеркивают значимость высокой онкогенности 16 и 18 серотипов, наличие которых увеличивает риск CIN 3 и РШМ у женщин, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) [16].

Наша работа подтверждает ранее изученные исследования в отношении корреляции цитологических и гистопатологических исследований с наличием ВПЧ [17]. В литературных данных были исследованы 1 424 185 женщин, проходивших скрининг при помощи того или иного PAP-теста. ВПЧ-16,

ВПЧ-18 или оба серотипа были связаны со значительным риском развития поражений CIN 2.

Результаты гистологического исследования в данной работе показали, что у значительного числа пациентов (23,6%) с цитологически отрицательными и ВПЧ-положительными результатами были цервикальные интраэпителиальные поражения, в том числе у 5,4% пациентов – CIN 2. Дальнейшие результаты генотипирования ВПЧ показали, что поражения CIN 2 обычно выявлялись при цитологическом исследовании только при наличии инфекцией ВПЧ-16 (15,9%), комбинация из двух онкогенных типов встречалась в 9,6%. Вероятность гистологического диагноза CIN 3 зависела от наличия ВПЧ 16 и 18 типов и в 52% случаев ассоциировалась с наличием плоскоклеточного интраэпителиального поражения высокой степени (CIN 3).

На основании полученных данных можно сделать вывод, что наибольшая взаимосвязь имеется между гистологическим заключением CIN 3 и наличием ВПЧ 16 и 18 типов.

Кольпоскопия является дополнительным методом диагностики шейки матки. На данный момент нет исследований, которые бы определяли точность данной методики в зависимости от возраста и зоны трансформации. Проведенный корреляционный анализ показал, что наиболее информативна кольпоскопия в возрасте до 40 лет и с наличием зоны трансформации I типа.

Заключение

Важно подчеркнуть, что именно сочетанное использование клинических данных, морфологического анализа и результатов молекулярно-биологических исследований наиболее перспективно в обнаружении максимально обоснованных и наиболее ранних прогностических маркеров злокачественной патологии. Выявленные в исследовании особенности диагностики патологии шейки матки в зависимости от наличия ВПЧ, возраста и зоны трансформации акцентируют внимание специалистов на более достоверных методиках скрининга РШМ и способствуют снижению затрат на неинформативные исследования.