Одной из актуальных проблем современного здравоохранения является охрана здоровья матери и ребенка [1]. При этом вопросы профилактики осложнений беременности и родов относятся к наиболее важным и перспективным [2]. Физиологическое течение родового акта во многом определяется состоянием женщины перед родами [3]. Многие осложнения родов обусловлены психологическими или эмоциональными факторами, напрямую зависящими от готовности беременной к родам [4]. При этом предродовая подготовка беременных должна являться эффективным средством предупреждения акушерских осложнений и улучшения перинатальных исходов [5].

Психологическое состояние женщины, будущей матери, может влиять на течение гестации, исход беременности и родов. При этом физиологическое течение родового акта во многом определяется психологическим или внутренним состоянием женщины перед родами [6]. Осложнения родов, например, такие как патология родовой деятельности, а также связанная с этим гипоксия плода, дискоординация родовой деятельности и многие другие обусловлены психологическими или эмоциональными факторами, напрямую зависящими от психологической подготовленности беременной к родам [7]. Существуют убедительные объективные доказательства, основанные на данных научных исследований и мета-анализов, что эмоциональное напряжение, страх, тревога у беременной перед родами ухудшают исходы как для матери, так и для ребенка. Психоэмоциональные нарушения у беременной приводят к осложнениям во время родов, что отражается на здоровье новорожденных [8]. Принимая этот факт во внимание, необходимо подчеркнуть особую важность психопрофилактической подготовки беременных на дородовом этапе. Психодиагностика позволяет выявить возможные эмоциональные нарушения и психологические проблемы, а психопрофилактика уменьшает страх и тревогу перед родами и, формируя адекватную доминанту во время беременности, уменьшает количество осложнений во время родов и показаний к абдоминальному родоразрешению, способствуя нормальному физиологическому течению родового процесса, улучшению акушерских и перинатальных исходов [9].

Основные положения психопрофилактики были заложены советской акушерской школой. В конце 1940-х годов акушер-гинеколог И.З. Вельвовский изобрел новый нефармакологический метод, называемый «психопрофилактическим методом безболезненных родов», который позже стал известен как метод Ламаза на Западе. В 1950 году доктор А.П. Николаев представил на Международном конгрессе гинекологов доклад с изложением этого метода. Присутствовавший на конгрессе Фернан Ламаз, заинтересовавшись методикой советских ученых, предпринимает поездку в Ленинград, чтобы выяснить, насколько успешно она используется в СССР. По возвращении во Францию он начинает активно внедрять ее в акушерскую практику, добавив принцип «партнерства в родах» и программу релаксации. Этот дар советской науки всем женщинам мира основывается на предположении, что можно избавиться от ощущения телесной боли во время родов путем ментального обучения беременной женщины до родов [10]. На современном этапе развития акушерско-гинекологической науки, а также технологий воздействия на психику человека существенно расширились возможности для предупреждения ряда патологических состояний, в том числе в родах [11].

В структуре профилактики акушерских и неонатальный осложнений немалую роль играет положение тела женщины во время родов. Проведенные исследования свидетельствуют, что наилучшей позицией тела во время второго периода родов является такая, которая будет наиболее удобной для самой роженицы [12]. Одним из методов ведения родов являются вертикальные роды. При этом беременная может находиться в выбранном ею самой и удобном положении (сидя или стоя), а не лежит горизонтально на спине. Стоит заметить, что вертикальные роды не являются экспериментальным нововведением [13]. Оценка течения и исхода родов, проведенных в вертикальном положении, показала уменьшение доли акушерских (аномалии родовой деятельности, разрывы шейки матки и промежности) и перинатальных (краниоспинальные травмы, кефалогематома) осложнений, снижение лекарственной нагрузки на женщину и плод, более редкое использование амниотомии и эпизиотомии [14].

Материал и методы исследования

Одноцентровое открытое рандомизированное исследование предродовой медико-психопрофилактической подготовки беременных и техник вагинального родоразрешения с целью улучшения течения и исходов родов проводилось на кафедре акушерства и гинекологии лечебного факультета ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова Минздрава России на базе роддома ГБОУ городской клинической больницы № 68 Департамента здравоохранения г. Москвы. Условием для проведения данного исследования было наличие одобрения Межвузовского комитета по этике (выписка из протокола № 05-15 от 21.05.2015).

Исследование состояло из трех этапов: I этап – скрининг и включение беременных в исследование (от 1 до 5 дней), II этап – проведение дородовой психопрофилактической подготовки (3–6 недель), III этап – оценка течения и исходов родов (до момента выписки из стационара после родов). Во время исследования оценивались продолжительность родов, аномалии родовой деятельности, родовой травматизм, состояние новорожденных по шкале Апгар.

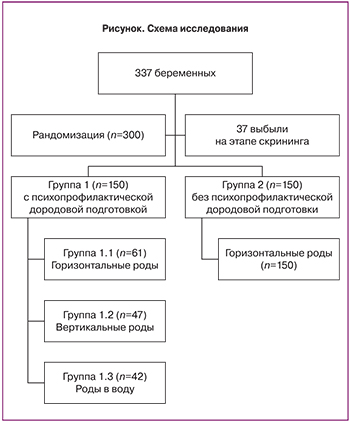

В исследовании были скринированы 337 и рандомизированы 300 беременных первородящих женщин в возрасте 27,8±0,2 года на сроке беременности от 33 до 37 полных недель. У всех женщин беременность была физиологической (1-я группа диспансерного риска). После получения письменного информированного согласия и подтверждения соответствия критериям включения/невключения беременные были рандомизированы в одну из 2 групп в соотношении 1:1. 1-я группа (n=150) состояла на учете по беременности и проходила специально разработанную психопрофилактическую дородовую подготовку. 2-я группа (n=150) состояла на учете по беременности в обычном порядке и не проходила разработанную психопрофилактическую дородовую подготовку. Все беременные наблюдались в соответствии с порядком оказания медицинской помощи, утвержденным приказом № 572н Министерства здравоохранения РФ (от 1 ноября 2012 г.).

В исследовании были скринированы 337 и рандомизированы 300 беременных первородящих женщин в возрасте 27,8±0,2 года на сроке беременности от 33 до 37 полных недель. У всех женщин беременность была физиологической (1-я группа диспансерного риска). После получения письменного информированного согласия и подтверждения соответствия критериям включения/невключения беременные были рандомизированы в одну из 2 групп в соотношении 1:1. 1-я группа (n=150) состояла на учете по беременности и проходила специально разработанную психопрофилактическую дородовую подготовку. 2-я группа (n=150) состояла на учете по беременности в обычном порядке и не проходила разработанную психопрофилактическую дородовую подготовку. Все беременные наблюдались в соответствии с порядком оказания медицинской помощи, утвержденным приказом № 572н Министерства здравоохранения РФ (от 1 ноября 2012 г.).

Разработанная технология психопрофилактической дородовой подготовки является системой мероприятий, проводимых за 5–7 недель до предполагаемой даты родов в группах беременных и их мужей (партнеров, близких родственников) численностью не более 10–12 человек. Состоит из 6 занятий в виде тренинга один-два раза в неделю продолжительностью около 2–2,5 ч каждое. В работе принимают участие врач акушер-гинеколог и клинический психолог. В программу медико-психопрофилактической подготовки вошли: отработка техники поведения, дыхания, расслабления во время родов; беременным предоставлялись краткие сведения о течении беременности, механизме родов, обязательных и возможных манипуляциях во время родов; психологические программы во время занятий проводились клиническим психологом. Способ вагинального родоразрешения беременных 1-й группы согласовывался пациенткой индивидуально после завершения всего курса психопрофилактической подготовки до начала родов. В 1-й группе использовались следующие способы родоразрешения во 2-м периоде родов: классические роды в дорсальной позиции у 61 женщины (на рахмановской кровати) – подгруппа 1.1; вертикальные роды у 47 пациенток (на корточках, на четвереньках, на коленях, на боку) – подгруппа 1.2, и роды в воду у 42 женщин (роженица пребывает в специальной акушерской ванне с водой температуры тела в течение всего второго периода родов, при этом плод рождается непосредственно в воду) – подгруппа 1.3. Во 2-й группе использовалась только традиционная дорсальная позиция во время второго периода родов (рисунок). Поощрялось присутствие на родах партнера (мужа, близкого родственника) женщины.

В ходе исследования проводилось определение уровней ситуативной и личностной тревожности беременных по шкале Спилберга–Ханина, которая является информативным методом самооценки уровня тревожности в настоящий момент (реактивная или ситуативная тревожность, СТ) и личностной тревожности (как устойчивая характеристика человека, ЛТ). Тест Спилберга–Ханина проводился всем беременным, участвующим в исследовании на скрининге, а также после прохождения курса медико-психопрофилактической подготовки в 1-й группе и за 1–2 недели до предполагаемых родов во 2-й группе. Работу по анализу данных, интерпретации полученных результатов по шкале Спилберга–Ханина, а также коррекцию психологического профиля по результатам тестирования проводил клинический психолог.

При проведении статистического анализа данных в исследовании была использована программа IBM SPSS Statistics 23. Уровень статистической значимости был выбран равным 0,05 (5%), мощность критерия 0,8 (80%).

Результаты исследования и обсуждение

Средняя продолжительность родов в исследуемых группах (1 и 2) отличалась с достаточной статистической значимостью. Данные свидетельствуют о меньшей общей продолжительности родов в 1-й группе (8 ч 16 мин ± 2 ч 1 мин) в сравнении со 2-й группой (9 ч 28 мин ± 1 ч 43 мин), p<0,05, в основном за счет продолжительности 1-го периода родов, который в 1-й группе был значимо короче (7 ч 47 мин ± 2 ч 15 мин), чем во 2-й группе (8 ч 52 мин ± 1 ч 45 мин), p<0,05. Общая продолжительность родов была меньше в подгруппах 1.2 (вертикальные роды) и 1.3 (роды в воду), беременные в которых проходили разработанную дородовую психопрофилактическую подготовку по сравнению с группой 1.1 (горизонтальные роды, прошедшие психопрофилактическую подготовку), p<0,05.

В ходе статистической обработки полученных данных была проанализирована частота акушерских осложнений родов. Слабость родовой деятельности (первичная и вторичная) статистически реже встречалась в 1-й группе (прошедших дородовую психопрофилактическую подготовку) – 9,3%, по сравнению со 2-й группой – 28,0% (p<0,05). При этом наименьшая частота этого показателя была в подгруппах 1.2 (вертикальные роды) – 6,4% и 1.3 (роды в воду) – 4,8%.

Все беременные, включенные в исследование, не имели показаний к плановому абдоминальному (хирургическому) родоразрешению в течение беременности на момент скрининга (согласно критериям включения/невключения). Однако в 1-м периоде родов в нескольких случаях появились экстренные медицинские показания для родоразрешения путем кесарева сечения. Частота кесарева сечения в 1-й группе (прошедшие дородовую психопрофилактическую подготовку) составила 8,0%, а во 2-й группе (непрошедшие дородовую психопрофилактическую подготовку) – 14,7%, что в 1,8 раза больше и является статистически значимым различием (p<0,05). Следует отметить, что в структуре показаний к экстренному абдоминальному родоразрешению во 2-й группе превалировали такие состояния, которые с большой вероятностью были связаны с высоким психоэмоциональным напряжением женщины, а именно – упорная слабость родовой деятельности, не поддающаяся фармакологической терапии (в 11 случаях из 22). Кроме того, в этой группе частым показанием к экстренному кесареву сечению являлась острая гипоксия плода (9 случаев из 22).

В исследовании была также оценена частота применения эпидуральной анестезии в 1-м периоде родов. Необходимость подобного обезболивания возникала экстренно непосредственно в 1-м периоде родов. Самой частой причиной этому являлись дискоординация родовой деятельности, возникающая в связи с выраженной болезненностью схваток, сопровождавшейся гипоксией плода. Наибольший процент эпидуральной анестезии (27,3%) наблюдался во 2-й группе (непрошедшие психопрофилактическую подготовку) по сравнению с теми, кто прошел подобную дородовую подготовку – 1-я группа (6,0%). В структуре пациенток, прошедших дородовую психопрофилактическую подготовку, наименьшую частоту эпидуральной анестезии имели те, кто рожали с использованием вертикальных родов и родов в воду (подгруппы 1.2 и 1.3), что показало статистически значимые отличия (p<0,05) от подгруппы 1.1 (рожавших с использованием способа горизонтального вагинального родоразрешения).

При анализе послеродового периода исследуемых родильниц оказалось, что наиболее благоприятное его течение наблюдалось в 1-й группе по сравнению со 2-й группой. Хотя некоторые нарушения течения послеродового периода (например, нарушение инволюции матки, кровотечение в послеродовом периоде) встречались в группах с одинаковой частотой, такое осложнение, как гематометра чаще встречалось в группе женщин, не прошедших дородовую психопрофилактическую подготовку (p<0,05).

Значимые статистические различия были выявлены при оценке состояния новорожденных по шкале Апгар на 1-й и 5-й минутах жизни. Средняя оценка по Апгар на 1-й минуте была статистически значимо выше в 1-й группе (7,9±0,8 балла) по сравнению со 2-й группой (7,4±1,1 балла) (p<0,05). Аналогичные отличия были выявлены и при оценке новорожденных по шкале Апгар на 5-й минуте жизни: 8,8±0,4 балла в 1-й группе и 8,3±0,5 балла во 2-й группе (p<0,05).

При оценке динамики уровней личностной и ситуативной тревожности также были выявлены значимые различия внутри групп. У женщин 1-й группы уровень личностной тревожности снизился с 40,92±7,39 (до проведения психопрофилактической подготовки) до 35,50±7,27 (накануне родов) (p<0,05), а уровень ситуативной тревожности изменился с 36,64±9,63 до 31,08±7,70 (p<0,05). У женщин 2-й группы наблюдалась обратная динамика – в сторону повышения уровня тревожности с 33–37 недель до родов. Уровень личностной тревожности в этой группе повысился с 40,57±7,53 до 44,45±7,49 (p<0,05), а уровень ситуативной тревожности – с 37,02±8,76 до 44,36±10,04 (p<0,05).

Заключение

Таким образом, у беременных, прошедших разработанную психопрофилактическую подготовку с индивидуальным выбором способа родоразрешения (дорсальные, вертикальные роды и роды в воду), отмечается более благополучное течение и исход родов. Уменьшение продолжительности родов и периода раскрытия стали результатом эффективно проведенной дородовой подготовки, а также использования способов вагинального родоразрешения, более приемлемых непосредственно для самой роженицы. Женщины, прошедшие дородовую психопрофилактическую подготовку, владеющие методиками снятия психоэмоционального напряжения, чаще рожали самостоятельно без осложнений и дополнительных медицинских вмешательств.

Сформированная в процессе проведения дородовой психопрофилактической подготовки доминанта беременности и родов в комплексе с возможностью выбора способа вагинального родоразрешения непосредственно самой роженицей имеет существенное преимущество в снижении процента осложнений в родах, а следовательно, и экстренного оперативного родоразрешения. При этом разработанная дородовая психопрофилактическая подготовка косвенно оказывает положительное влияние и на состояние ребенка при рождении, улучшая показатели, оцениваемые критериями по шкале Апгар, способствует нормализации психоэмоционального фона беременной, снижая уровень тревожности перед родами. При этом беременная более осознанно подходит к моменту родоразрешения, что играет большое значение непосредственно в процессе родов.