Наиболее частой гинекологической операцией в большинстве стран мира является гистерэктомия, выполняемая по поводу доброкачественных заболеваний матки и при генитальном пролапсе. Частота выполнения гистерэктомий в структуре гинекологических операций, по данным разных авторов, составляет 25–38% [1, 2, 3]. Учитывая актуальность и важность данной операции, необходимо, чтобы хирургические доступы и методы гемостаза продолжали совершенствоваться. Безопасный и эффективный гемостаз является одним из наиболее важных факторов в малоинвазивной хирургии [4, 5]. Интраоперационный гемостаз может быть достигнут с помощью традиционного лигирования (наложения швов), а также применения электролигирования.

Основные трудности при проведении влагалищной гистерэктомии (ВГ) без пролапса гениталий связаны с лигированием маточных сосудов, а также кардинальных и крестцово-маточных связок, так как наложение зажимов на эти структуры и их лигирование сопровождаются определенными сложностями из-за ограничения пространства для манипулирования. Поддержание хорошей видимости в ограниченном пространстве для манипулирования требует практически абсолютного гемостаза. Преимущества электрохирургического гемостаза с помощью биполярных инструментов (щипцов, пинцетов) включает более короткое время работы, простоту в обращении, снижение кровопотери, уменьшение послеоперационной боли [5]. Экономичность данных методик значительно выше благодаря снижению количества шовного материала и сокращению койко-дня за счет уменьшения сроков и интенсивности болевого синдрома при применении электрохирургического гемостаза.

В настоящее время электрохирургическая энергия используется для коагуляции тканей, которая происходит, когда температура превышает порог 42°C. Выше этой температуры происходит денатурация белков и последующий некроз тканей. Следовательно, температура ткани более 42°C, созданная электрохирургическими инструментами, может повредить смежные чувствительные структуры за счет расширения зоны латерального термического повреждения (ЛТП) [6]. Помимо гемостаза, биполярная коагуляция также вызывает термическое повреждение тканей. ЛТП, вероятно, возникает после каждого вида коагуляции. Идеальным методом будет тот, который обеспечивает хорошие гемостатические результаты и не позволяет тепловой энергии выходить за пределы анатомической области, где она применяется [7]. Современные биполярные электрохирургические устройства используют биполярные технологии при более низком напряжении и более высокой силе тока, по сравнению с обычными биполярными устройствами, и, как правило, в режиме пульсации энергии, что, в отличие от постоянного потока, позволяет охлаждать ткани во время активации устройства и помогает уменьшить латеральное боковое распространение [8, 9]. Более конкретно, электрохирургический генератор имеет обратную связь, за счет которой происходит контроль и рассчитывается импеданс тканей для того, чтобы напряжение тока постоянно регулировалось. Система контроля обратной связи будет автоматически прекращать поток энергии в бранши инструмента, как только цикл коагуляции завершен. Эти так называемые «продвинутые» биполярные устройства предназначены для уменьшения ЛТП, чрезмерного обугливания и прилипания ткани к браншам инструмента, а также использования более низких температур для коагуляции сосудов по сравнению с обычными биполярными устройствами. Функция Autostop подает звуковой сигнал, как только оптимальная коагуляция достигнута. Значительное преимущество данной процедуры заключается в том, что коагуляция ограничена захватом области инструмента. Термическое боковое повреждение сведено к минимуму, и, таким образом, окружающие ткани должны быть защищены. Во многих областях применения, например в гинекологии (ВГ), этот аспект является преимуществом с точки зрения безопасности. Однако возникновение специфических осложнений после электрохирургической гистерэктомии (термический ожог смежных тканей и органов) заставляет искать пути оптимизации данной методики и знать ограничения ее использования [9, 10].

Целью данного исследования явилось изучение риска ЛТП путем измерения максимальной температуры бранш биполярных инструментов, используемых для гемостаза при выполнении ВГ.

Материалы и методы

В исследовании мы использовали три различных электрохирургических устройства для хирургической коагуляции при выполнении ВГ. Провели сравнительный анализ трех типов хирургических щипцов для биполярной коагуляции: BiClamp с электрогенератором Erbe Vio (Германия), TissueSeal Plus Comfort с электрогенератором ARC-400 (BOWA, Германия) и Thunderbeat c генератором Olympus (Япония). Температура, которой достигает прибор, зависит от множества переменных, включая тип ткани, толщину ткани, используемую энергию и настройку мощности. Данные генераторы используют активную обратную связь для оптимизации выходной мощности. Высокочастотные коагуляционные устройства использовали с мощностью 40 Вт, эффект 3. При помощи тепловизора Fluke FLK TIS 40 9HZ с разрешением 160×120 пикселей измеряли генерируемую температуру на браншах инструментов в операционном поле во время коагуляции маточных сосудов.

В исследование были включены 29 пациенток, перенесших ВГ, которые были рандомизированы методом «запечатанных конвертов» по трем группам: 10 пациенток с использованием зажима TissueSeal Plus Comfort, 10 пациенток с использованием зажима BiClamp и 9 пациенток с гемостазом, выполненным зажимом Thunderbeat. Базовые характеристики пациенток представлены в таблице 1. Показаниями к гистерэктомии были: симптомная миома матки размерами до 15 недель, аденомиоз, гиперпластические процессы эндометрия.

В исследование были включены 29 пациенток, перенесших ВГ, которые были рандомизированы методом «запечатанных конвертов» по трем группам: 10 пациенток с использованием зажима TissueSeal Plus Comfort, 10 пациенток с использованием зажима BiClamp и 9 пациенток с гемостазом, выполненным зажимом Thunderbeat. Базовые характеристики пациенток представлены в таблице 1. Показаниями к гистерэктомии были: симптомная миома матки размерами до 15 недель, аденомиоз, гиперпластические процессы эндометрия.

В исследование не были включены пациентки со злокачественными заболеваниями гениталий, симптомной миомой матки более 15 недель, воспалительными заболеваниями органов малого таза.

Основными показаниями к операции являлись симптомная миома матки – 48,43%, нарушения менструального цикла при миоме и аденомиозе – 28,57%, гиперплазия эндометрия – 28,57%, аденомиоз – 17,86%, элонгация шейки матки в сочетании с заболеванием матки (миома, аденомиоз) – 17,86%.

Статистический анализ

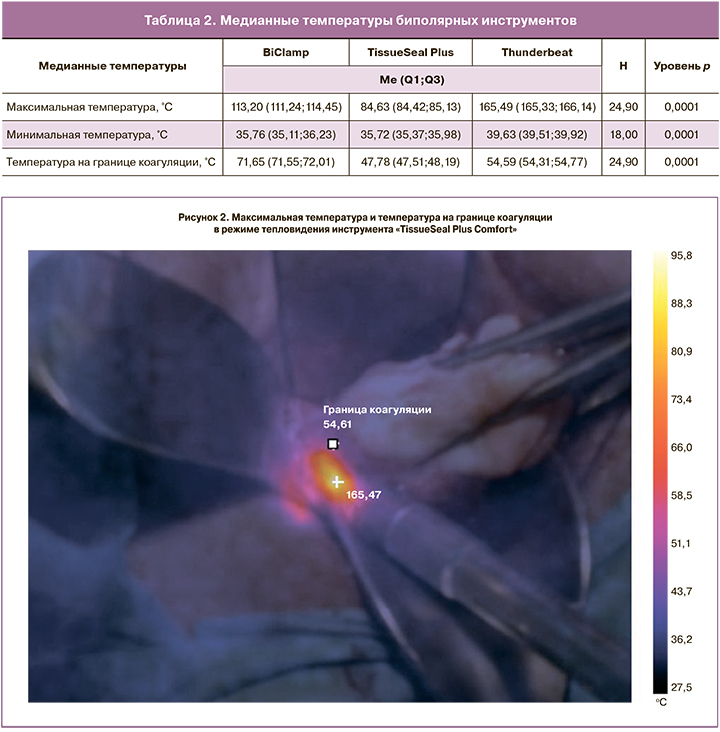

Статистическая обработка полученных данных выполнялась в программе SPSS Statistics 17.0 (компания-производитель SPSS Inc). Оценка распределения количественных показателей в выборке, ввиду ее малого объема, проводилась при помощи графического метода и критерия Шапиро–Уилка. Проверка равенства дисперсий осуществлялась посредством применения теста Ливеня. Распределение количественных показателей отличалось от нормального, в связи с чем для их описания применялись непараметрические методы, полученные данные представлены в виде медианы и квартильного размаха в формате Me (Q1;Q3). Качественные показатели представлены в виде абсолютных и относительных величин в формате n (%). Для сравнения температур, зарегистрированных с помощью тепловизора, применялся непараметрический критерий Краскела–Уоллиса. Полученные значения критерия Краскела–Уоллиса сравнивались с критическим значением χ2 Пирсона с числом степеней свободы df=2. При интерпретации результатов анализа за уровень статистической достоверности принято p<0,05. При последующем апостериорном попарном сравнении выборок с применением непараметрического критерия Манна–Уитни уровень статистической достоверности был скорректирован (поправка Бонферрони), p<0,017.

Хирургическая техника

ВГ состояла из традиционных этапов: радиальное рассечение слизистой влагалища на уровне сводов влагалища, смещение мочевого пузыря и прямой кишки краниально, вскрытие пузырно-маточной складки, выполнение передней кольпотомии. После выполнения задней кольпотомии поэтапно пересекались крестцово-маточные, кардинальные связки, маточные сосуды с использованием электролигирования. Матка выводилась через кольпотомное отверстие после электролигирования, пересекались собственные связки яичников, маточные трубы. При необходимости матка фрагментировалась. Для фрагментации миоматозной матки использовали ножевую морцелляцию, бисекцию, коринг. Всем пациенткам выполнялась билатеральная тубэктомия, овариэктомия производилась по показаниям. Далее осуществлялись контроль гемостаза и ушивание операционной раны.

Результаты

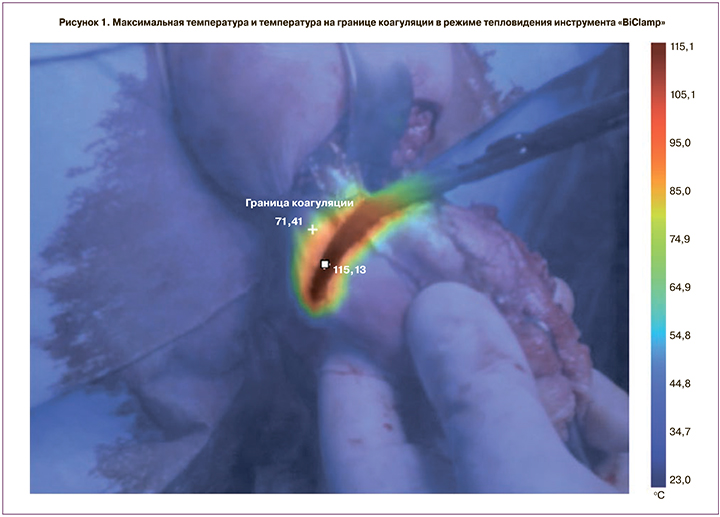

Инструмент BiClamp является высокоэкономичным – используется многократно, процедура электролигирования сберегает время и шовный материал. Эффективная и быстрая коагуляция обеспечивается благодаря оптимальной синхронизации инструмента и генератора VIO [10]. Функция Autostop удобна при работе и дает оптимальные результаты. Тканевые структуры можно коагулировать на большой площади. Рассечения сосудов по отдельности обычно не требуется. Максимальная температура для эффективного гемостаза при лигировании зажимом BiClamp была равна 115,13°С. Минимальная температура при использовании зажима BiClamp составила 34,77°С. Температура на границе коагуляции инструментом BiClamp при электролигировании маточных сосудов составила 71,41°С. Интерпретация полученных результатов показывает, что использование биполярной коагуляции BiClamp имеет максимальную медианную температуру 113,20°С. Медианная температура на границе коагуляции составляет 71,65°С, а минимальная медианная температура – 35,76° С.

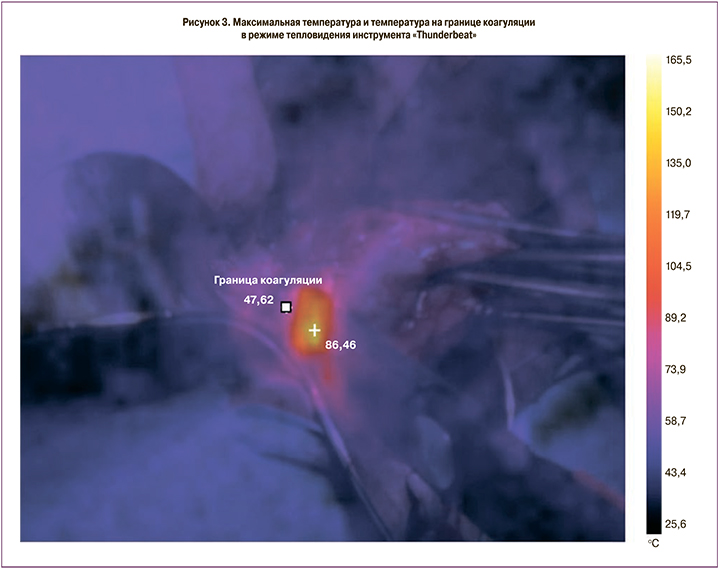

На рис. 1–3 демонстрируется максимальная температура на браншах при коагуляции в операционном поле и на границе коагуляции в обследованных подгруппах.

TissueSeal Plus Comfort также является многоразовым инструментом для лигирования в открытой хирургии с минимальным термическим распространением благодаря многослойной конструкции рабочей части бранш типа «сэндвич». Зажим быстро, безопасно коагулирует артерии, вены и массивы тканей до 7 мм в диаметре, а особое антипригарное покрытие не дает прилипнуть обрабатываемым тканям на рабочую поверхность. Максимальная температура при лигировании TissueSeal Plus Comfort составила 86,46° С (рис. 2). Минимальная температура при использовании зажима TissueSeal Plus Comfort составила 35,88°С. Таким образом, максимальная медианная температура составила 84,63°С. Медианная температура на границе коагуляции оказалась равной 47,78°С, а минимальная медианная температура – 35,72°С. Температура на границе коагуляции инструментом TissueSeal Plus Comfort раны при электролигировании маточных сосудов составила 47,62°C.

Thunderbeat – это инструмент, который объединяет эффективность резки ультразвуком с коагуляционными свойствами биполярной энергии. Биполярная энергия обеспечивает быстрый и надежный гемостаз и коагуляцию сосудов диаметром до 7 мм включительно. Максимальная медианная температура на браншах инструмента составила 165,49°С, минимальная медианная температура в зоне распространения коагуляции составила 39,63°С (рис. 3). Максимальная температура около 165°С может вызвать ЛТП и потенциальную травму соседних органов. Устройство объединяет две модальности энергии, генерируемую ультразвуком тепловую энергию трения и биполярную энергию одновременно и используется в режимах «коагулировать и резать». Мы использовали данное устройство только в режиме коагуляции, а рассечение тканей проводили таким же образом, как в группе 1 и 2 – ножницами. Температура на границе зоны коагуляции составила 54,61°С. Медианная температура на границе коагуляции составила 54,59°С.

Гемостаз с помощью биполярной энергии характеризуется тремя взаимозависимыми переменными: сжатие, нагрев и время коагуляции. Целью данного исследования являлось изучить, существуют ли различия между биполярными методами коагуляции при ВГ, касающиеся эффективности гемостаза и ЛПТ. Настоящее исследование демонстрирует, что использование электрохирургического гемостаза с помощью биполярных щипцов TissueSeal Plus имеет ряд преимуществ перед биполярными щипцами BiClamp и Thunderbeat при ВГ. Так, медианная максимальная температура бранш при электролигировании зажимом BiClamp была 113,20°С, на границе коагуляции составила 71,65°С. При лигировании зажимом Thunderbeat температура бранш была 165,49°С, на границе коагуляции 54,59°С. При лигировании зажимом TissueSeal температура бранш составила 84,63°С, на границе коагуляции 47,78°С (p=0,0001). Таким образом, максимальная медианная температура на браншах инструмента во время электролигирования и на границе коагуляции с интактной тканью была значимо ниже при использовании TissueSeal Plus, чем зажимов BiClamp и Thunderbeat (величина Н – 24,9, p≤0,0001). Медианная температура на границе коагуляции также статистически значимо ниже при использовании TissueSeal Plus, чем аналогов (величина Н – 24,9, p≤0,0001). Все три зажима продемонстрировали отличный гемостаз. Величины температур, измеренные тепловизором, представлены в таблице 2.

Преимущества комбинированных биполярно-ультразвуковых устройств включают в себя меньшее движение инструмента из-за сочетания коагуляции и разрезания ткани. Недостатки включают риск боковых тепловых травм, а также более высокие и более длительные температуры на кончике инструмента, чем у других биполярных источников энергии, которые могут привести к латеральному повреждению. ЛТП соседних анатомических структур может произойти из-за распространения тепловой энергии вне бранш инструмента. Однако меньшая температура нагрева инструмента снижает вероятность латерального повреждения смежных структур. Благодаря многослойной конструкции типа «сэндвич» у зажима TissueSeal Plus снижается вероятность бокового повреждения.

Заключение

Хороший электрохирургический инструмент должен быть безопасным, быстрым и эффективным, чтобы повысить эффективность коагуляции и уменьшить ЛПТ. Баланс между температурой рабочей части инструмента и его эффективностью представляет интерес как для разработчиков медицинского оборудования, так и для хирургов.