Считается, что патология плаценты и связанные с ней осложнения, такие как преэклампсия, задержка роста и антенатальная гибель плода, возникают в результате неправильного ремоделирования спиральных маточных артерий, что приводит к нарушению маточно-плацентарного кровообращения с последующей плацентарной ишемией, окислительным стрессом и дисбалансом ангиогенных и антиангиогенных факторов.

Проведенные крупные рандомизированные исследования показали, что назначение ацетилсалициловой кислоты (АСК) до 16 недель беременности умеренно снижает частоту рождения маловесных для срока гестации плодов у женщин с высоким риском плацента-ассоциируемых заболеваний (относительный риск (ОР) 0,90, 95% доверительный интервал (ДИ) 0,81–1,00) [1–3].

Однако, согласно данным других авторов, не было значительной разницы в эффектах терапии для женщин, получающих аспирин до 16 недель беременности (ОР 0,90; 95% ДИ 0,79–1,03), по сравнению с теми, кто получал на 16-й неделе или позже (ОР 0,90; 95% ДИ 0,83–0,98), на развитие преэклампсии и других осложнений (преждевременные роды, наступившие до 34 недель: после 16-й недели ОР 0,90, 95% ДИ 0,77–1,04, до 16-й недели ОР 0,90, 95% ДИ 0,82–1,00; маловесный для срока гестации рост плода: после 16-й недели ОР 0,76, 95% ДИ 0,61–0,94; до 16-й недели ОР 0,95, 95% ДИ 0,84–1,08) [4].

В последние годы в ряде исследований появились сообщения о возможной эффективности низкомолекулярных гепаринов (НМГ) в профилактике плацента-ассоциированных осложнений [5–7]. Основными механизмами действия НМГ для предотвращения плацента-ассоциированных заболеваний являются не столько антикоагулянтные свойства и способность предотвращать тромбоз плаценты (поскольку нефракционированные гепарины не показали свою эффективность), а вследствие других биологических свойств, в том числе противовоспалительных, проангиогенных, влияния на ремоделирование спиральных артерий, на ангиогенез и др. [8–12].

Abheiden C. et al. в своем рандомизированном контролируемом исследовании 2015 г. не выявили различий между комбинированной терапией НМГ и АСК по сравнению с монотерапией АСК на рост плода, скорость кровотока в маточной артерии и пуповине по данным допплерометрии [13].

Однако в исследовании 2016 г. Rodger A. et al., опубликованном в Lancet, сообщают о влиянии НМГ на развитие плацента-ассоциированных осложнений. И, если в многоцентровых исследованиях НМГ незначительно снижал риск повторных плацентарно-опосредованных осложнений беременности (НМГ 62/444 (14%) по сравнению с отсутствием НМГ 95/443 (22%); абсолютная разница – 8%, 95% ДИ -17,3–1,4, р=0,09, ОР 0,64, 95% ДИ 0,36–1,11, р=0,11), то в одноцентровых исследованиях был отмечен положительный эффект применения НМГ у женщин из группы высокого риска плацента-ассоциированных осложнений [5].

Mello G. et al. в своем исследовании 2005 г. сообщают о влиянии НМГ на развитие ранней преэклампсии. Было отмечено снижение случаев развития преэклампсии на 74,1%, задержки роста плода – на 77,5% и тяжести развития преэклампсии (88,3% снижение развития раннего начала преэклампсии и 86,4% снижение развития раннего начала задержки роста плода). У пролеченных женщин ОР риск преэклампсии составил 0,26 (р=0,02), а ОР задержки роста плода – 0,14 (р<0,001) [6].

В исследовании 2019 г. Karadağ C. et al. также сообщается о снижении риска развития преэклампсии у женщин с привычным невынашиванием и высоким риском наследственной тромбофилии (Фактор Лейдена). Количество пациенток, развивших преэклампсию, было значительно выше в группе, принимающей только аспирин, нежели в группах, использующих комбинированную терапию АСК и НМГ, и группой, использующей только НМГ (р=0,042). Наступление преждевременных родов было значительно выше в группе с аспирином, чем в двух других группах (р=0,046) [7].

Цель исследования: проанализировать течение и исходы беременности у пациенток с тяжелой преэклампсией, задержкой роста плода и HELLP-синдромом в анамнезе в зависимости от различных схем профилактики этих осложнений (АСК или АСК и НМГ).

Материалы и методы

В исследование включены 48 беременных в возрасте от 18 до 45 лет, входящих в группу высокого риска развития плацента-ассоциированных осложнений. После получения информированного согласия пациенты были разделены на 2 группы. В первую группу (n=20) входили пациенты с тяжелой преэклампсией в анамнезе, задержкой роста плода, сопутствующим заболеванием; у 7 пациенток была хроническая артериальная гипертензия в стадии медикаментозной коррекции, которые получали только АСК в эту беременность. 2-я группа пациенток (n=28) включала повторнобеременных с тяжелой преэклампсией, задержкой роста плода, антенатальной гибелью плода и 2 пациенток c развитием HELLP-синдрома в предыдущую беременность, которые получали и АСК, и НМГ. Во время данной беременности пациенты получали терапию АСК в дозе 150 мг с 12-й по 16-ю недели беременности до 36-й недели гестационного срока, согласно клиническим рекомендациям «Преэклампсия. Эклампсия. Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства во время беременности, в родах и послеродовом периоде» [1]. НМГ назначали с момента первого амбулаторного приема, но до 16 недель беременности. Пациенты продолжали прием НМГ до доношенного срока и отменяли препарат за 24 ч до планового родоразрешения или при начале родовой деятельности. Это были надропарин, эноксапарин и дальтепарин.

Критерии включения:

- возраст пациенток 18–45 лет;

- одноплодная беременность;

- гестационный возраст при включении 7–13 недель;

- отягощенный акушерский анамнез (тяжелая преэклампсия, задержка роста плода и HELLP-синдром в предыдущей беременности);

- риск развития преэклампсии и задержки роста плода, выявленные по первому пренатальному скринингу.

Критерии невключения:

- многоплодная беременность;

- трансплантированные органы;

- аутоиммунные заболевания;

- онкологические заболевания.

- Критерии исключения:

- хромосомные аномалии у плода;

- врожденные пороки развития плода;

Диагнозы преэклампсии и задержки роста плода были установлены на основании критериев, регламентированных отечественными клиническими рекомендациями [1, 14].

Пациентки двух групп наблюдались амбулаторно, согласно приказу 1130Н. Дополнительно применялись следующие методы обследования: биохимический анализ крови с оценкой уровней аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и щелочной фосфатазы (ЩФ), маркеров преэклампсии – плацентарный фактор роста (PLGF), растворимая fms-подобная тирозинкиназа 1 типа (sFlt-1), sFlt-1/PLGF).

Статистический анализ

Статистический анализ был выполнен с использованием пакета статистических программ GraphPad Prism (GraphPad Software, США). Для определения нормальности распределения использовали обобщенный тест Д'Агостино–Пирсона. Данные с нормальным распределением представлены как среднее значение (стандартное отклонение), учитывая равенство дисперсий, для их сравнения использовали t-test. Качественные данные представлены как абсолютное значение (n) и %, для их сравнения использовали односторонний точный тест Фишера. Все значения р<0,05 считались статистически значимыми.

Результаты

При сравнении двух групп повторнобеременных средний возраст пациенток 1-й группы составил 36,0 (5,6) года, индекс массы тела (ИМТ) – 24,7 (6,5) кг/м2; 2-й группы – 34,7 (4,5) года, ИМТ – 23,5 (3,9) кг/м2.

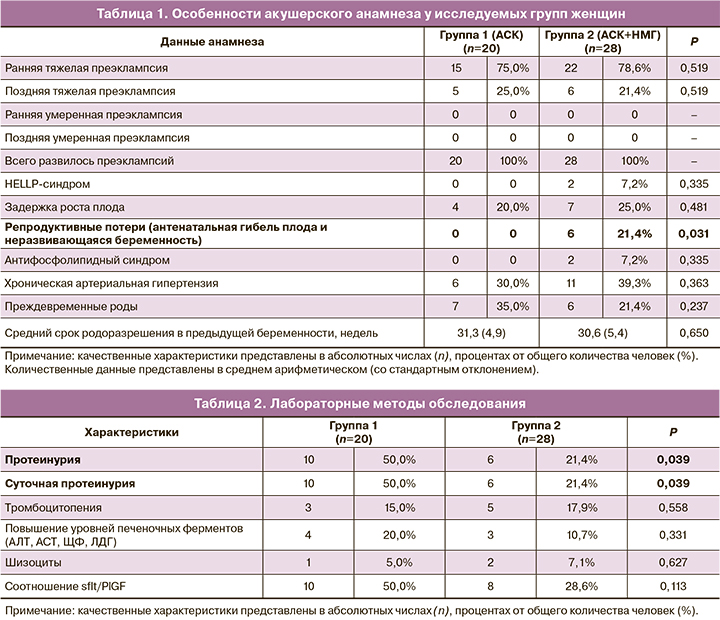

Ранняя тяжелая преэклампсия в анамнезе была у 15/20 (75%) пациенток 1-й группы по сравнению с пациентками 2-й группы – 22/28 (78,6%) (р=0,519). У 2/28 (7,2%) пациенток 2-й группы тяжелая преэклампсия в анамнезе осложнилась HELLP-синдромом (р=0,481). У 6/28 (21,4%) пациенток 2-й группы были потери беременности на разных сроках (антенатальная гибель плода и неразвивающаяся беременность) (р=0,031) (табл. 1).

Хроническую артериальную гипертензию, медикаментозно скорректированную, имели 6/20 (30,0%) пациенток 1-й группы и 11/28 (39,3%) пациенток 2-й группы. Таким образом, пациентки, входящие во 2-ю группу, имели более отягощенный акушерский анамнез (HELLP-синдром, репродуктивные потери беременности), а также антифосфолипидный синдром.

Во время настоящей беременности по данным лабораторного обследования протеинурия встречалась значимо чаще у 10/20 (50,0%) пациенток 1-й группы по сравнению с 6/28 (21,4%) пациентками 2-й группы (р=0,039). Тромбоцитопения отмечена у 3/20 (15,0%) пациенток 1-й группы и у 5/28 (17,9%) пациенток 2-й группы (р=0,558). При сравнении биохимического анализа крови установлено повышение уровней печеночных ферментов (АЛТ, АСТ, ЩФ, ЛДГ) и креатинина у 4/20 (20,0%) пациенток 1-й группы и у 3/28 (10,7%) 2-й группы (р=0,331). Соотношение sFlt-1/PlGF также было сопоставимо (р=0,113) (табл. 2).

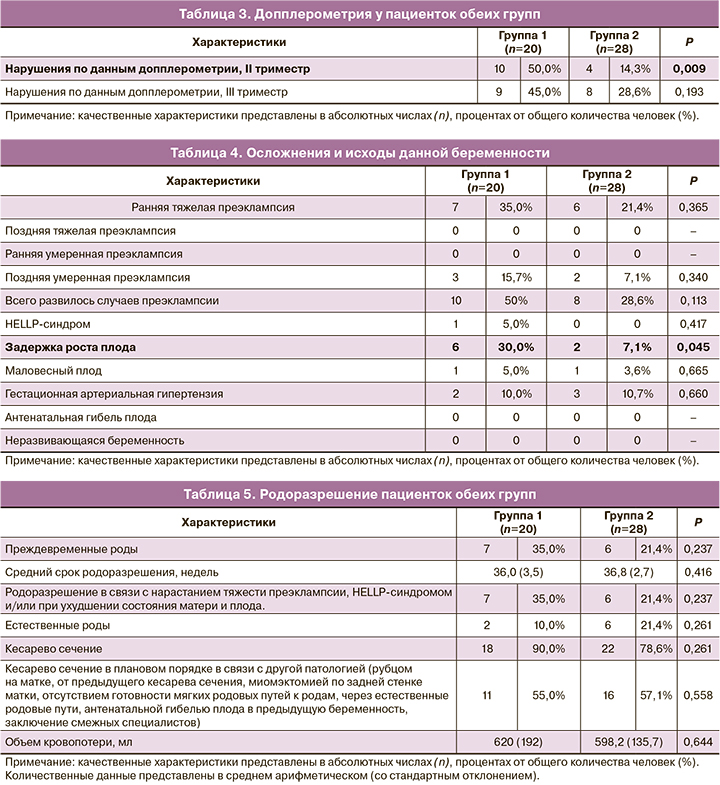

При анализе допплерометрических показателей во II триместре беременности (табл. 3) отклонения различной степени тяжести значительно чаще наблюдались у пациенток 1-й группы (p=0,009), тогда как в III триместре беременности частота отклонений допплерометрических показателей не различалась в обеих группах (p=0,193).

Плацента-ассоциированные осложнения развились у 10/20 (50,0%) пациенток 1-й группы и у 8/28 (28,6%) пациенток 2-й (р=0,113). Имелась тенденция к увеличению частоты как ранней тяжелой преэклампсии в 1-й группе (7/20 (35,0%)) по сравнению со 2-й группой (6/28 (21,4%)) (р=0,365), так и общего количества случаев преэклампсии в целом (10/20 (50,0%) по сравнению с 8/28 (28,6%), в 1 и 2-й группах соответственно, р=0,113).

Особенно следует отметить, что НЕLLР-синдром был только в 1-й группе у одной пациентки.

Сравнительный анализ двух групп показал существенные различия в развитии задержки роста плода. В 1-й группе задержка роста плода установлена у 5/20 (25,0%) пациенток с ранней тяжелой преэклампсией и у 1/20 (5,0%) пациентки с поздней умеренной преэклампсией. Во 2-й группе данное осложнение развилось у 2/28 (7,1%) пациенток с ранней тяжелой преэклампсией. Выявленные различия были статистически значимыми (р=0,045).

Не было выявлено статистически значимых различий в двух группах по частоте развития гестационной артериальной гипертензии (р=0,660) и частоте выявления маловесного плода (р=0,665) (табл. 4).

Досрочное родоразрешение выполняли в связи нарастанием тяжести преэклампсии, HELLP-синдромом и/или при ухудшении состояния матери и плода. Оно было проведено у 7/20 (35,0%) пациенток 1-й группы. Очень ранние преждевременные роды произошли у 1/20 (5,0%) беременной 1-й группы на сроке гестации 26 недель 6 дней. Ранние преждевременные роды произошли у 6/20 (30,0%) пациенток данной группы. У 6/28 (21,4%) пациенток 2-й группы произошли ранние преждевременные роды (р=0,340). Стоит отметить, что не было статистической разницы между объемом кровопотери во время родоразрешения (р=0,644) у пациенток обеих групп. Это может свидетельствовать о том, что совместная терапия АСК и НМГ не увеличивает риск кровотечения, по сравнению с одним аспирином (табл. 5).

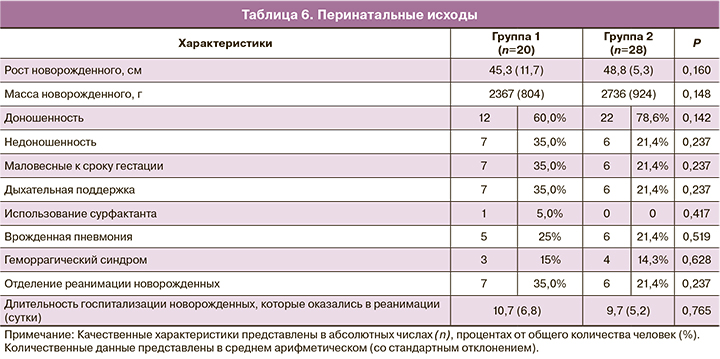

Перинатальные исходы пациенток обеих групп значимо не отличались. Длина новорожденных 1-й группы составил 45,3 (11,7) см, 2-й группы – 48,8 (5,3) см (р=0,160). Масса новорожденных 1-й группы была 2367 (804) г, 2-й группы – 2736 (924) г (р=0,148). В 1-й группе родились 13 (65,0%) доношенных новорожденных, во 2-й группе – 22 (78,6%). В 1-й группе родились 7 (35,0%) недоношенных новорожденных, во 2-й – 6 (21,4%) (р=0,237). Все они были госпитализированы в отделение реанимации. Средняя длительность пребывания новорожденных в отделении реанимации составила 10,7 (6,8) койко-дня в 1-й группе и 9,7 (5,2) койко-дня – во 2-й. Одному новорожденному из 1-й группы понадобилось введение сурфактанта (р=0,417). Маловесными для срока гестации рождены 7/20 (35%) новорожденных 1-й группы и 6/28 (21,4%) новорожденных 2-й группы (р=0,237). Все новорожденные нуждались в дыхательной поддержке. Врожденная пневмония развилась у 5/20 (25%) и 6/28 (21,4%) новорожденных (р=0,519), геморрагический синдром – у 3/20 (15%) и 4 (14,3%) новорожденных (р=0,628) соответственно в 1-й и 2-й группах (табл. 6).

Заключение

Вопрос назначения НМГ для профилактики преэклампсии и задержки роста плода до сих пор остается дискуссионным. В данном исследовании выявлена положительная тенденция к снижению частоты ранней тяжелой преэклампсии, задержки роста плода, показана эффективность профилактики антенатальной гибели плода при совместном профилактическом использовании АСК и НМГ.

Полученные данные могут свидетельствовать о целесообразности добавления НМГ в профилактической дозировке к АСК с I триместра беременности. Очевидно, необходимо проведение дальнейших исследований с включением большего числа пациенток.

Мы полагаем, что проведение дополнительной антикоагулянтной терапии, начатой не позднее 16-й недели беременности, у всех пациенток 2-й группы с антенатальной гибелью плода в предыдущих беременностях позволило избежать антенатальной гибели плода в настоящую беременность.