Высокие цифры смертности, снижение рождаемости, значительное ухудшение здоровья населения страны – параметры, определяющие демографическую ситуацию в России. Поэтому одной из основных задач здравоохранения, решение которой сможет улучшить эту ситуацию, является снижение перинатальной заболеваемости и смертности [1, 2]. Одним из наиболее частых перинатальных осложнений при беременности высокого риска является синдром задержки роста плода (СЗРП), при этом одним из важнейших вопросов является не только выявление синдрома, а разработка критериев его прогнозирования.

ЗРП осложняет от 5 до 24% беременностей [2–6], причем отмечается постоянная тенденция к возрастанию данного показателя, что может быть обусловлено как реальным возрастанием числа беременных высокого риска развития перинатальной патологии, так и совершенствованием системы пренатального выявления нарушений развития и роста плода. Актуальность данной проблемы для акушерства отчетливо видна при рассмотрении структуры перинатальной смертности. На долю острой и хронической форм плацентарной недостаточности приходится 40% перинатальных потерь. Не меньшую, если не большую значимость с медицинской и социальной точек зрения имеет показатель перинатальной заболеваемости, который до настоящего времени также остается недопустимо высоким. За последние 15 лет в 4–5 раз возросла общая заболеваемость новорожденных; нарушения физического и нервно-психического развития отмечаются более чем у 1/4 детей первого года жизни, не менее 5% новорожденных имеют те или иные врожденные или наследственные заболевания [6–11]. ЗРП рассматривается Американской коллегией акушеров и гинекологов «наиболее распространенной и сложной проблемой современного акушерства» [12]. Данный синдром, принимая во внимание его вклад в показатели перинатальной заболеваемости и смертности и его тесную патогенетическую связь с преэклампсией и тяжелой материнской заболеваемостью, относят к большим акушерским синдромам. На сегодняшний день доказан тот факт, что нарушение внутриутробного роста и развития плода оставляет след на всю последующую жизнь. В настоящее время существует концепция в медицине, получившая название «фетального программирования». Этот термин обозначает тот факт, что здоровье потомства в значительной степени может быть обусловлено условиями пренатального периода развития и формирования человека [10]. Ко второму десятилетию ХХI века накопилась большое число эпидемиологических, клинических и экспериментальных данных в пользу гипотезы фетального программирования. Оказалось, что не только генетические, но и факторы окружающей среды могут влиять на развивающийся плод, вызывая морфологические и физиологические изменения в тканях и органах, что в последующем способствует развитию заболеваний не только в периоде детства, но и у взрослых [3, 4, 8, 11, 13].

Именно поэтому чрезвычайно актуален поиск предрасполагающих факторов, изучение этиологии возникновения заболеваний на стадии внутриутробного развития плода. Выявление этих факторов и причин позволит прогнозировать развитие заболеваний, выделять группы риска в максимально ранних возрастных категориях. Только такой подход может существенно снизить общую заболеваемость человека.

Учитывая вышесказанное, целью настоящего исследования стала разработка комплексной системы обследования беременных с целью ранней диагностики плацентарной недостаточности на основании данных анамнеза, лабораторных и инструментальных методов исследования, включающих биохимические маркеры СЗРП, комплексное эхографическое и допплерометрическое исследование параметров формирования системы мать-плацента-плод для снижения перинатальной заболеваемости и смертности.

Материал и методы исследования

В соответствии с поставленной целью нами проведено комплексное проспективное обследование 184 беременных с первого триместра гестации, 184 новорожденных, а также проведен анализ перинатальных и материнских исходов гестации. В исследование включались женщины, входящие в группу высокого пренатального риска. Риск оценивался при постановке их на учет в женских консультациях г. Москвы в баллах, рассчитанных по шкале, предложенной В.Е. Радзинским и И.Н. Костиным (2011). Всего было оценено по шкале перинатального риска 825 беременных женских консультаций Южного округа г. Москвы, встающих на учет по беременности. 184 (22,3%) были отнесены к группе высокого риска. Из них в последующем сформировался СЗРП у 146 из 184 женщин (80,43%). В зависимости от характера течения беременности и ее исхода сформированы следующие группы: основная группа – 146 женщин, беременность которых осложнилась плацентарной недостаточностью и закончилась рождением живых детей с СЗРП; группа сравнения – 38 женщин, беременность которых протекала без признаков плацентарной недостаточности и закончилась рождением живых доношенных детей.

Критерии включения: одноплодная прогрессирующая беременность, наступившая в естественном цикле; позитивный настрой женщины на пролонгирование беременности. Критерии исключения: многоплодная беременность; беременность, наступившая в результате вспомогательных репродуктивных технологий; тяжелая соматическая патология и хронические заболевания женщины в стадии декомпенсации; анте- и интранатальная гибель плода; хромосомные аномалии и врожденные пороки развития плода.

Клиническими базами для данного исследования стали: клинико-диагностический центр, женская консультация и отделения родильного дома при многопрофильной городской клинической больнице (ГКБ) имени С.С. Юдина г. Москвы (клиническая база кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета ФГБОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова).

Клинико-лабораторное обследование женщин основной группы и группы сравнения проводилось в один и тот же период времени. Срок беременности при первом обследовании женщины составил 10–12 недель. Также у всех женщин проводилось ультразвуковое исследование с обязательной оценкой показателей допплерометрии на сроках 12, 24–25 и 38–39 недель.

Средний возраст обследованных женщин составил 29,15±0,59 года (18–41 год). Ни в одной группе не зарегистрировано женщин моложе 18 лет. Большинство пациенток в группах были жительницами Москвы и Московской области, имели оформленные семейные отношения и относились к работающему населению. Уровень образования был практически одинаковым во всех обследованных группах, большинство пациенток имело высшее образование. Не установлено межгрупповых отличий в частоте выявления таких неблагоприятных социально-бытовых факторов, как тяжелый физический труд, занятость на рабочих местах с высокой профессиональной вредностью, психоэмоциональные перегрузки. В то же время только в группе женщин, беременность которых осложнилась рождением детей с СЗРП, зарегистрирована никотинозависимость.

Большинство женщин (33 (86,8%)) группы сравнения имели нормальный менструальный цикл, средний возраст менархе составил 12,2±2,1 года. Количество первородящих женщин в группе сравнения составило 18 (47,4%); перво- и повторнобеременных было 14 (77,8%) и 4 (22,2%) соответственно. Повторнородящих было 20 (52,6%). Данная беременность у женщин группы сравнения протекала без клинико-инструментальных признаков плацентарной недостаточности и СЗРП и закончилась своевременными родами у 36 (94,7%) и запоздалыми – у 2 (5,26%). Средний срок беременности к моменту родов составил 39,4±0,76 нед. У 32 (84,2%) женщин произошли неосложненные роды через естественные родовые пути. 6 (15,8%) беременных были родоразрешены путем операции кесарева сечения в плановом и срочном порядке. Показаниями к кесареву сечению были: наличие рубца на матке после предыдущей операции кесарева сечения и невозможность исключить его несостоятельность в сочетании с крупными размерами плода или тазовым его предлежанием; аномалии родовой деятельности и отсутствие эффекта от их медикаментозной коррекции; преждевременное излитие околоплодных вод при не готовых родовых путях, тенденция к перенашиванию, предполагаемые крупные размеры плода. Всего в группе сравнения родилось 38 детей. Средняя масса при рождении составила 3480±335 г, с индивидуальными колебаниями от 3030 до 4145 г; средний рост новорожденных – 52,3±2,2 см, с колебаниями от 49 до 55 см.

Нормальный менструальный цикл имели 116 (79,5%) женщин основной группы, у 30 (20,5%) женщин в анамнезе отмечались различные нарушения менструального цикла. Средний возраст менархе достоверно не отличался от такового у женщин группы сравнения.

При обследовании женщин обеих групп, включенных в исследование, были выявлены следующие гинекологические заболевания: эктопия шейки матки, доброкачественные заболевания яичников (эндометриоидные кисты и апоплексии яичников с/без оперативного лечения), доброкачественные заболевания матки (эндометриоз, миома матки) и хронический сальпингоофорит. Но значимых отличий между группами обнаружено не было. Также все женщины были обследованы на инфекции, передаваемые половым путем. Были выявлены уреаплазмоз, микоплазмоз, хламидиоз, гарднереллез, цитомегаловирусная инфекция, бактериальный вагиноз и трихомониаз, а также их сочетание. Ни у одной из пациенток группы сравнения инфекции обнаружены не были. В основной группе у 56 (38,4%) беременных были выявлены инфекции, передающиеся половым путем. Достоверность разности между группами была значимой (p=0,001). При анализе паритета беременностей и родов обследованных женщин установлено, что число повторнобеременных первородящих женщин было несколько больше в основной группе, чем в группе сравнения (p=0,001), а повторнородящих без наличия в анамнезе потерь беременностей в первом триместре было больше в группе сравнения (p=0,001). Количество первородящих женщин в основной группе составило 106 (72,6%); перво- и повторнобеременных было 62 (58,5%) и 44 (41,5%) соответственно. Повторнородящих было 40 (52,6%).

При изучении структуры экстрагенитальной патологии у женщин основной группы по сравнению с беременными группы сравнения нами выявлено преобладание заболеваний щитовидной железы (хронический аутоиммунный тиреоидит и узловой зоб), органов дыхания (хронический тонзиллит, хронический ринит, хронический бронхит), хронических заболеваний мочевыводящей системы (хронический пиелонефрит, хронический цистит), а также анемии (p=0,001) (табл. 1). Обращает на себя внимание наличие у большого количества женщин репродуктивного возраста хронических очагов инфекции (тонзиллит, ринит, бронхит, пиелонефрит, цистит).

При изучении структуры экстрагенитальной патологии у женщин основной группы по сравнению с беременными группы сравнения нами выявлено преобладание заболеваний щитовидной железы (хронический аутоиммунный тиреоидит и узловой зоб), органов дыхания (хронический тонзиллит, хронический ринит, хронический бронхит), хронических заболеваний мочевыводящей системы (хронический пиелонефрит, хронический цистит), а также анемии (p=0,001) (табл. 1). Обращает на себя внимание наличие у большого количества женщин репродуктивного возраста хронических очагов инфекции (тонзиллит, ринит, бронхит, пиелонефрит, цистит).

При сборе анамнеза были выявлены следующие осложнения предыдущих беременностей: гестационная гипертензия, преэклампсия различной степени тяжести, СЗРП, антенатальная гибель плода, преждевременные роды, первичная и вторичная слабость родовой деятельности. Частота осложнений, за исключением гипертензивных нарушений, преэклампсии различной степени тяжести, СЗРП, была сопоставима в обеих группах. Последние преобладали в анамнезе у беременных основной группы. Значимым было преобладание предыдущих беременностей, протекающих на фоне преэклампсии у женщин основной группы (64 (43,8%) в основной группе против 9 (23,7%) в группе сравнения) (p=0,001), что подтверждает необходимость их включения в группу высокого риска по развитию данной патологии и СЗРП при последующих беременностях.

Также обращает на себя внимание большая частота беременностей в обеих группах, протекающая на фоне угрожающего прерывания в первом и втором триместрах беременности. Угроза прерывания беременности встречалась в 52,17% всех обследованных женщин. Но в основной группе процент беременностей, протекающих на фоне угрозы, был значительно выше – 88 (60,3%) в основной группе против 8 (21,1%) в группе сравнения (p=0,001).

Таким образом, женщины обследуемых групп были сопоставимы по большинству показателей, касающихся социального статуса, соматического и акушерско-гинекологического анамнеза, за исключением отдельных социально-бытовых факторов и некоторых особенностей, связанных с экстрагенитальной патологией и реализацией репродуктивной функции. Женщины, беременность которых осложнилась плацентарной недостаточностью и СЗРП, чаще указывали на наличие таких вредных привычек, как никотинозависимость; в этой же группе удельный вес ранних репродуктивных потерь в предыдущих беременностях был выше, чем в группе сравнения. Плацентарная недостаточность и СЗРП ассоциировались с повышенной частотой выявления в ранние сроки беременности анемии, инфекций, передающихся половым путем и угрозы прерывания беременности, а также с наличием в организме хронических очагов инфекции.

В основной группе своевременными родами закончилась беременность у 118 (80,83%) женщин. 23 (15,75%) беременные были родоразрешены досрочно, у 5 (3,42%) произошли самопроизвольные преждевременные роды на сроках 34–36+6 недель. Показаниями для досрочного родоразрешения были: декомпенсированная плацентарная недостаточность и критическое состояние плода в сочетании с CЗРП III степени – 5 (21,7%); тяжелая преэклампсия с отсутствием эффекта от проводимой терапии – 12 (52,2%); развитие регулярной родовой деятельности при наличии рубца на матке, СЗРП II степени – 2 (8,7%); преждевременное излитие вод при не готовых родовых путях, наличие отягощенного акушерско-гинекологического анамнеза, недоношенной беременности, CЗРП II степени – 4 (17,4%).

Путем операции кесарева сечения родоразрешены 55 (37,7%), из них 17 (30,9%) – в срочном порядке. Родилось 146 детей.

Средняя масса при рождении составила 2730±260 г с индивидуальными колебаниями от 1640 до 3180 г, средний рост – 46±3,2 см, с индивидуальными колебаниями от 39 до 53 см. Средняя оценка новорожденных по шкале Апгар на 1-й минуте составила 7,2±0,8 балла, на 5 минуте – 8,1±0,6 балла. Оценка по шкале Апгар у новорожденных на 1-й минуте 5 баллов и менее, свидетельствующая о тяжелой гипоксии, выявлена у 6 (4,1%) детей.

28 (19,2%) детей родились недоношенными, у всех отмечались нарушения функции дыхания по типу респираторного дистресс-синдрома новорожденных; 8 из них (28,6%) потребовалось введение сурфактанта в родильном зале и искусственная вентиляция легких различной длительности. Эти дети родились в сроки 29–31 неделя гестации. Перинатальных потерь в нашем исследовании ни в одной группе не отмечалось.

В основной группе в течение беременности СЗРП I степени был диагностирован у 87 (59,6%); СЗРП II степени – у 54 (37,0%); СЗРП III степени – у 5 (3,4%) женщин.

Средняя масса при рождении в группе сравнения составила 3524,21±109,82 г, средний рост новорожденных – 52,37±0,43 см. Средняя оценка новорожденных по шкале Апгар на 1-й минуте составила 7,63±0,33 балла, на 5-й минуте – 8,63±0,18 балла.

При общеклиническом обследовании пациенток использовались традиционные методы исследования: общий осмотр, оценка соматического и репродуктивного здоровья обследуемых женщин, особенностей течения настоящей беременности, лабораторно-инструментальное исследование беременных, изучение состояния плода, оценка состояния новорожденных. Особое внимание уделялось сбору анамнеза с целью выявления факторов риска развития СЗРП. Оценивались социальное и семейное положение, место жительства; наличие вредных привычек (курение, употребление алкоголя, прием наркотических веществ); соматический и акушерско-гинекологический анамнез; течение настоящей беременности; особенности родоразрешения; состояние новорожденного.

Лабораторное исследование проводилось всем беременным, участвующим в исследовании, и соответствовало общепринятым стандартам. Кроме того, в обеих группах проводилась оценка результатов первого пренатального скрининга и уровня сывороточных маркеров СЗРП (протеин А, ассоциированный с беременностью (РАРР-А), β-субъединица хорионического гонадотропина человека (ХГЧ), инсулиноподобный фактор роста (ИФР)-1 и витамин D) в первом триместре беременности.

Лабораторное исследование проводилось всем беременным, участвующим в исследовании, и соответствовало общепринятым стандартам. Кроме того, в обеих группах проводилась оценка результатов первого пренатального скрининга и уровня сывороточных маркеров СЗРП (протеин А, ассоциированный с беременностью (РАРР-А), β-субъединица хорионического гонадотропина человека (ХГЧ), инсулиноподобный фактор роста (ИФР)-1 и витамин D) в первом триместре беременности.

Беременным также проводилось комплексное динамическое ультразвуковое фетометрическое, плацентографическое и допплерометрическое исследование кровотока в маточных артериях, артерии пуповины, средней мозговой артерии и аорте плода. Диагноз СЗРП с определением его формы и степени тяжести устанавливали согласно классификации А.Н. Стрижакова и соавт. (2004, 2013).

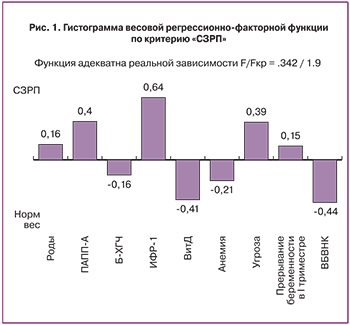

Для статистической обработки полученных данных использовали стандартные методы описательной и вариационной статистики. Обработка результатов проводилась с использованием пакетов прикладных программ Microsoft Excel (2011) и системы ФАКТОР. Система ФАКТОР обеспечивает решение практических задач оценки эффективности и принятия решений по весовым функциям отклика n-го порядка. Процесс получения функций отклика n-го порядка в сочетании со статистической обработкой результатов эксперимента называется регрессионным анализом. Регрессионно-факторный анализ – анализ всего объема информации в единой схеме числовых и качественных показателей в виде весовых функций n-го порядка. Регрессионно-факторный анализ наиболее удобен для оценки многопараметрических функций, при большом разбросе полученных данных в группах, а также для оценки результатов в небольших группах (5–7 больных), когда другие методы статистики непригодны. При регрессионно-факторном анализе определяется вклад (то есть весовая функция – вес F) каждого изучаемого фактора в результат по выбранному критерию. При этом весовой вклад фактора может быть не существенным (фактор не проявляет существенной значимости), иметь положительную или отрицательную значимость по отношению к выбранному критерию. Метод регрессионно-факторного анализа вычленяет влияние каждого фактора из их совокупности. Поэтому даже при небольшой частоте исследуемого фактора (до 3 наблюдений) его влияние на результат может быть выраженным.

Проверка многофакторных функций на адекватность реальной зависимости проводилась по F-критерию Фишера. Требование адекватности функции: F<Fкp (расчетное значение F-критерия) не должно превышать критического значения. При этом, чем требование адекватности меньше, тем выше соответствие выявленных закономерностей влияния изучаемых факторов на результат реально существующий.

Результаты исследования и их обсуждение

На антропометрические показатели и оценку новорожденных по шкале Апгар оказывают влияние многие факторы. В нашем исследовании мы учитывали влияние факторов, достоверность которых подтверждена статистически. В табл. 2 представлено процентное снижение массы тела и роста новорожденных при наличии у беременной следующих клинико-анамнестических факторов: прерывание беременности в первом триместре в предыдущих беременностях и курение, угрожающее прерывание беременности в I и II триместрах, наличие уреаплазмоза и бактериального вагиноза при данной беременности, экстрагенитальная патология у беременной (болезни щитовидной железы и почек).

Как видно из табл. 2, максимальное отрицательное влияние на массу тела новорожденного оказывает курение (формирование асимметричной формы СЗРП), на массу тела и рост новорожденного (то есть формирование симметричной формы CЗРП) – болезни почек у беременных. Кроме того, нами выявлена тенденция к повышению частоты анемии в группе у беременных с СЗРП по сравнению с группой с неотягощенным течением беременности (23,29 и 10,53% соответственно, p=0,001). Известно, что низкие значения гемоглобина (менее 90 г/л) приводят к увеличению перинатальной смертности, а наличие во время беременности анемии разной степени тяжести взаимосвязано с уменьшением веса детей при рождении [3, 4, 11, 14].

По данным ВОЗ анемия беременных занимает первое место по частоте среди всех осложнений беременности и встречается в 20–80% наблюдений. В конце беременности практически у всех женщин имеется скрытый дефицит железа, причем у 1/3 из них развивается железодефицитная анемия [9]. При детальном изучении влияния анемии на все исследуемые нами параметры был выявлен интересный факт — влияние анемии на уровень PAPP-A.

В связи с тем, что одной из наиболее частых причин развития гестационных осложнений и невынашивания беременности является урогенитальная инфекция, проведена оценка вклада различных вирусных и бактериальных агентов в нарушение гестационного процесса в ранние сроки и формирование перинатальной патологии во второй его половине [5–8]. Оценка инфекционного статуса обследуемого контингента включала определение ДНК возбудителей, персистирующих в урогенитальном тракте женщин, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Определение маркеров репродуктивно значимых инфекций методом ПЦР показало, что ведущими инфекционными агентами при беременности являются уреаплазмы, ДНК которых выявлялись во всех группах. Как видно из таблицы, масса тела новорожденных на фоне наличия уреаплазмы в мочеполовом тракте беременных была ниже на 11,20% (p<0,01).

Хронические заболевания матери являются фоном для развития гестационных осложнений, в том числе СЗРП. Их неблагоприятное воздействие определяется характером экстрагенитального заболевания, тяжестью и длительностью его течения. Наибольшее влияние на вес новорожденного у обследованных нами женщин оказали заболевания щитовидной железы и почек. Как видно из таблицы, рост детей, родившихся у беременных с заболеваниями почек, был ниже на 4,35% (p<0,01). На фоне заболеваний почек отставание в росте плода наиболее выражено по сравнению с другими изученными нами параметрами. Помимо этого на фоне заболеваний почек во время беременности выявлено достоверное снижение оценок новорожденных по шкале Апгар на 1-й и 5-й минутах.

Очень часто последствием выскабливания полости матки (хирургический аборт, неразвивающаяся беременность, самопроизвольный выкидыш) становится хронический эндометрит, который препятствует полноценной инвазии цитотрофобласта, что, в свою очередь, приводит к формированию плацентарной недостаточности и СЗРП при последующих беременностях. У женщин в 25% обнаруживают продуктивные воспалительные изменения эндометрия, обычно вследствие предшествующих абортов [2]. Этим и объясняется более высокий процент СЗРП у повторнобеременных первородящих женщин в основной группе. В табл. 1 показано статистически значимое влияние прерывания беременности в анамнезе (хирургическим методом) на массу тела новорожденного в последующих беременностях. Наличие прерывания беременности в первом триместре в анамнезе у беременных оказывало влияние не только на вес новорожденного, но и на его рост при рождении. Как видно из схемы, рост новорожденных, родившихся у беременных с прерыванием беременности в первом триместре в анамнезе, был ниже на 2,10% (p<0,05). Помимо этого, на фоне прерывания беременности в первом триместре в предыдущих беременностях выявлено достоверное снижение оценки новорожденных по шкале Апгар на 5-й минуте.

Как известно, курение вызывает выраженный ангиоспазм, который не обходит стороной и плаценту, вследствие чего уменьшается маточно-плацентарный кровоток и развивается СЗРП. В нашем исследовании доля курящих женщин была невелика, но даже небольшое их количество оказалось статистически значимым в развитии СЗРП.

Таким образом, женщины обследуемых групп были сопоставимы по большинству показателей, касающихся социального статуса, соматического и акушерско-гинекологического анамнеза, за исключением отдельных социально-бытовых факторов и некоторых особенностей, связанных с экстрагенитальной патологией и реализацией репродуктивной функции. Женщины, беременность которых осложнилась плацентарной недостаточностью и СЗРП, чаще указывали на наличие таких вредных привычек, как никотинозависимость, в этой же группе удельный вес ранних репродуктивных потерь в предыдущих беременностях был выше, чем в группе сравнения. Плацентарная недостаточность и СЗРП ассоциировались с повышенной частотой выявления в ранние сроки беременности анемии, инфекций, передающихся половым путем, и угрозы прерывания беременности, а также с наличием в организме хронических очагов инфекции.

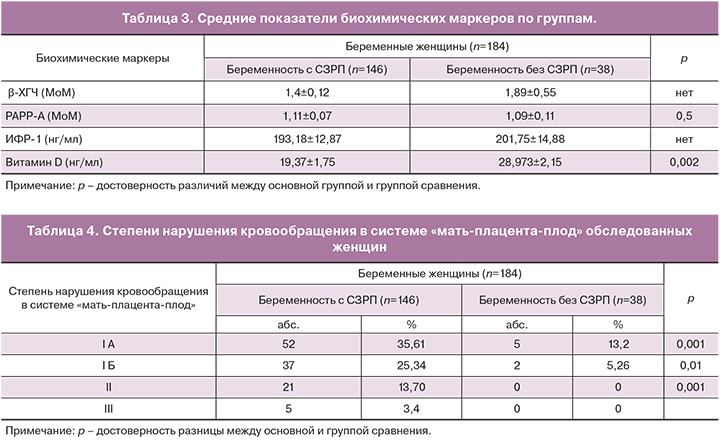

Учитывая, что одним из этиологических факторов формирования плацентарной недостаточности и СЗРП является дисбаланс факторов роста, а многие биологически активные соединения являются прогностическими маркерами развития этих патологических состояний во время беременности, в нашем исследовании были изучены следующие предикторы СЗРП: β-ХГЧ, PAPP-A, ИФР-1 и витамин D. С целью выявления значимости в прогнозировании СЗРП нами проведен анализ уровней вышеуказанных маркеров и массы новорожденных у 184 обследованных пациенток. С целью осуществления преемственности результатов различных исследований с 1976 года результаты маркеров PAPP-A и β-ХГЧ выражают не в абсолютных числах, а в относительной величине МоМ (multiples of median) [14–17]. Эта относительная величина и оценивалась в нашем исследовании. Оценивались средние показатели биохимических маркеров в группе беременных с нормальным весом новорожденного и с СЗРП. Полученные данные представлены в табл. 3.

Достоверная разница уровней была выявлена только для витамина D (р=0,002). Уровни β-ХГЧ и ИФР-1 были несколько ниже в основной группе (при СЗРП), но разница не имеет статистического значения. А уровень РАРР-А оказался практически одинаковым в обеих группах. В исследовании ряда авторов получены данные, свидетельствующие о неблагоприятном прогнозе исхода беременности как при гипо-, так и при гиперсекреции β-ХГЧ и РАРР-А [14–18]. Данные результаты подтверждают необходимость более глубокого анализа полученных результатов, который проведен с помощью регрессионно-факторного анализа. Как видно из таблицы, уровень витамина D беременных, у которых развилась плацентарная недостаточность и беременность закончилась рождением ребенка с признаками СЗРП, был ниже на 33,14%.

Большое значение в нашей работе уделялось ультразвуковой диагностике как «золотому стандарту» в оценке состояния плода в современном акушерстве. Применение в антенатальной диагностике ультразвуковой аппаратуры, работа которой основана на эффекте Допплера, позволяет изучать состояние маточно-плацентарного, фетоплацентарного и плодового кровотока [3, 4]. В зависимости от степени выраженности осложнений, при плацентарной недостаточности происходят те или иные нарушения кровотока в сосудах маточно-плацентарного и фетоплацентарного бассейнов. С учетом того, что одной из ведущих причин развития плацентарной недостаточности и СЗРП является нарушение маточно-плацентарно-плодового кровотока, важное значение имеет диагностика состояния кровообращения в сосудах системы мать-плацента-плод для получения полной картины гемодинамических изменений. Большую практическую ценность представляет использование допплерометрии для обнаружения хронического дистресса, что способствует дородовому выявлению групп новорожденных, подлежащих тщательному наблюдению и лечению. Допплеровское исследование плодового кровотока позволяет несколько раньше, чем кардиотокография, диагностировать внутриутробную гипоксию. Допплерометрия широко используется в выявлении группы беременных высокого риска по перинатальной патологии (беременные этой группы подлежат динамическому комплексному наблюдению и лечению) [4].

Первично нарушается маточно-плацентарная гемодинамика. Изменение кровотока в артерии пуповины, сосудах плода, как правило, носит вторичный характер (в первой группе в 50% наблюдалось изолированное нарушение плодово-плацентарного кровотока). Уже во II триместре беременности показатели систоло-диастолического отношения в правой и левой маточных артериях в группе беременных с СЗРП были достоверно выше, чем в группе с физиологическим течением беременности (менее 0,001 и менее 0,01 соответственно). Это говорит о достоверно более высоком обнаружении патологических кривых скоростей кровотока в маточных артериях у беременных с плацентарной недостаточностью и СЗРП.

Оценка физического развития новорожденных показала, что средние антропометрические показатели новорожденных первой группы также были существенно ниже: масса тела – на 28,98%, длина тела – на 8,78% по сравнению с аналогичными показателями новорожденных второй группы (p<0,001 во всех случаях). Кроме того, оценка по шкале Апгар детей первой группы обнаруживала тенденцию к снижению и была снижена на 5-й минуте жизни ребенка (p=0,01).

Для оценки значимости каждого из изученных факторов риска в формировании СЗРП проводился регрессионно-факторный анализ. Проанализировав все факторы риска, мы смогли выявить совокупность наиболее значимых факторов. Проведение регрессионно-факторного анализа позволило получить функцию отклика, адекватную реальной зависимости. Адекватность реальной зависимости F/Fкр=0,342/ 1,9; n=29.

Самым важным фактором оказался уровень ИФР-1, а минимальным – количество β-ХГЧ, число родов в анамнезе и наличие прерывания беременности в первом триместре в предыдущих беременностях. В группу отрицательных факторов вошли: уровни β-ХГЧ, витамина D, анемия, заболевания почек. В группу положительных факторов вошли: PAPP-А, количество родов в анамнезе, угроза прерывания беременности, уровень ИФР-1 и наличие прерывания беременности в первом триместре в предыдущих беременностях. Представлена гистограмма (рис. 1), отражающая соответствие расчетных прогностических факторов, полученных по весовой функции регрессионно-факторного анализа и опытных значений. Одним из прогностических маркеров развития СЗРП является витамин D, роль которого в развитии СЗРП оценивалась в нашем исследовании.

В настоящее время доказано, что значение витамина D для организма человека заключается не только в его влиянии на процессы формирования костной системы, но и в участии во многих внекостных процессах. Дефицит витамина D затрагивает широкий спектр острых и хронических заболеваний. Высокий процент женщин репродуктивного возраста испытывают дефицит витамина D, а беременные женщины подвержены еще более высокому риску [19, 20].

Дефицит витамина D во время беременности связан с неблагоприятными исходами гестации, такими как плацентарная недостаточность, СЗРП, преэклампсия, гестационный сахарный диабет, преждевременные роды. Метаболизм витамина D усиливается во время беременности и лактации [19]. Витамин D регулирует основные гены-мишени, связанные с имплантацией, играет роль в формировании иммунотолерантности. В ряде исследований было показано, что дефицит витамина D может быть фактором риска развития метаболического синдрома, который, в свою очередь, является фактором риска развития СЗРП и других осложнений беременности [20].

На диаграмме (рис. 2) представлено графическое изображение полученной функции.

Рассмотрение графика соответствия расчетных и опытных соответствий дало нам более точную картину данной зависимости и позволило определить диапазон неопределенности и прогноз гарантированного состояния. Данная функция показывает, что мы можем при прогностическом значении более 0,86 у.е. точно определять развитие в дальнейшем СЗРП. Это означает, что в прогнозе по общим параметрам мы можем выделить с высокой достоверностью группу высокого риска. При прогностическом значении менее 0,44 у.е. мы можем точно исключить развитие СЗРП. Рассмотрение области неопределенности позволяет сделать заключение об аналоговом характере данной патологии. Мы можем использовать этот прогноз в определении степени риска СЗРП по всей шкале от 0 до 1 (частота риска пропорциональна значению прогностического критерия). Полученная нами функция регрессионно-факторного анализа может быть использована для предварительного прогноза, поскольку имеет аналоговый характер изменения и область 100% риска (более 0,86 у.е).

В нашем исследовании проведен регрессионно-факторный анализ значимости показателей допплерометрии на разных уровнях маточно-плацентарно-плодового кровообращения для выявления наиболее значимых показателей в прогнозировании СЗРП (рис. 3).

Анализ всей группы беременных показывает наибольшую прогностическую значимость показателей кровотока в маточных артериях, далее идут показатели кровотока в артерии пуповины, аорте плода и средней мозговой артерии плода. Но данный анализ дает нам только прогноз в плане массы тела новорожденного, но не перинатальных исходов.

Для оценки значимости допплерометрии в прогнозировании перинатальных исходов нами проведен регрессионно-факторный анализ, оценивающий влияние различных показателей на оценку по шкале Апгар на 1-й и 5-й минутах. Представлена гистограмма (рис. 4), отражающая соответствие расчетных прогностических значений допплерометрии, полученных по весовой функции регрессионно-факторного анализа и опытных значений.

При анализе влияния допплерометрических показателей на оценку по шкале Апгар на 1-й и 5-й минутах отчетливо видно значительное увеличение прогностической значимости показателей кровотоков в артерии пуповины, аорте плода и средней мозговой артерии. В третьем триместре влияние кровотока в средней мозговой артерии выше, чем в артерии пуповины. На основании этого можно судить, что оценка кровотока в средней мозговой артерии дает лучшие результаты в диагностике внутриутробной гипоксии, чем при аналогичной оценке артерии пуповины. Полученные результаты отражают прямую зависимость показателей допплерометрии маточно-плодово-плацентарного кровотока и перинатальных исходов.

Заключение

Задержка роста плода до сих пор нуждается в прогностических критериях, потому что рост плода не определяется четкими параметрами, а главным образом оценивается на основе совокупности факторов. Известно, что рост плода — важнейший предиктор исхода беременности и отражает взаимодействие физиологических и патологический факторов, влияющих на плод. Исследования в этой области пытаются найти прогностические параметры с целью ранней постановки диагноза, что приведет к усовершенствованию мер профилактики и лечения [21].

Статистически значимое прямое влияние (р<0,05) на массу и рост новорожденных выявилось для следующих факторов: угроза прерывания беременности (масса и рост новорожденного были ниже на 10,44 и 3,21% соответственно), носительство Ureaplasma urealyticum (11,20 и 3,78%), нарушения микроценоза влагалища в виде бактериального вагиноза (7,86 и 3,58%), болезни щитовидной железы (только на массу плода – 7,09%) и почек (13,27 и 4,35%), наличие абортивных исходов предыдущих беременностей (11,75 и 2,10%) и никотинозависимость (15,65 и 3,72%). На оценку по шкале Апгар на 1-й минуте оказывают статистически значимое влияние наличие заболеваний почек у беременных (снижение на 13,41%) и курение (25,93%). На оценку по шкале Апгар на 5-й минуте оказывают статистически значимое влияние наличие заболеваний почек у беременных (8,12%) и прерывание беременности в анамнезе (7,33%).

Наибольшее значение в первом триместре беременности в прогнозировании СЗРП, внутриутробной гипоксии и низкой оценки новорожденного по шкале Апгар на 1-й минуте жизни имеет определение пульсационного индекса кровотока в маточных артериях, который был выше у беременных с СЗРП и составил 1,41±0,08 против 1,11±0,04 в группе с неотягощенным течением беременности. Данное повышение статистически значимо (р=0,001) и является прогностически неблагоприятным маркером нарушенной плацентации в первом триместре беременности. Выявлены достоверно более низкие уровни витамина D в группе беременных с СЗРП по сравнению с неотягощенным течением беременности (19,37±1,75 и 28,973±2,15 нг/мл соответственно). Уровень витамина D беременных, у которых беременность закончилась рождением ребенка с признаками СЗРП, был ниже на 33,14%. Уровни β-ХГЧ (1,4±0,12 и 1,89±0,55 МоМ) и ИФР-1 (193,18±12,87 201,75±14,88 нг/мл соответственно) были несколько ниже в группе с СЗРП, но разница не имеет статистического значения. Уровень PAPP-А был практически одинаковым в обеих группах (1,11±0,071 и 09±0,11 МоМ соответственно). Разнонаправленные изменения β-ХГЧ и PAPP-А являются наиболее неблагоприятными в прогнозе СЗРП.

Таким образом, комплексное клиническое, инструментальное и лабораторное обследование беременных высокого риска развития СЗРП дает возможность не только своевременно диагностировать данные осложнения, но и со значительной вероятностью прогнозировать их формирование еще на предгравидарном этапе, что позволит провести комплекс коррекционных мероприятий для предотвращения их развития или существенного снижения степени выраженности, а в конечном итоге – снижения перинатальной заболеваемости и смертности.