В последние годы отмечен неуклонный рост вагинальных инфекций, которые стали занимать ведущее место в структуре акушерско-гинекологической заболеваемости. Это связано прежде всего с увеличением частоты нарушений микробиоценоза влагалища, которые возникают на фоне воздействия вредных факторов внешней среды, иммунодефицитных состояний, неправильного питания, нерационального и бесконтрольного применения гормональных, антибактериальных и других средств.

Кандидозный вульвовагинит (КВВ) – инфекционное поражение слизистой оболочки вульвы и влагалища, вызываемое дрожжевыми грибами рода Candida. Как у нас в стране, так и во многих странах мира КВВ является одной из наиболее частых причин обращения женщин за медицинской помощью.

Частота КВВ за последние 10 лет почти удвоилась и составляет 30–45% в структуре инфекционных поражений вульвы и влагалища [1]. По данным ряда авторов, 75% женщин репродуктивного возраста имеют по крайней мере один эпизод КВВ в течение жизни, 5% женщин страдают рецидивирующим КВВ [2].

При беременности заболеваемость КВВ возрастает примерно на 10–20% и является одной из причин развития осложнений беременности (увеличиваются в 1,5 раза число самопроизвольных выкидышей на ранних сроках беременности и угроза прерывания беременности, в 2,4 раза – инфицирование плода и новорожденного) [3].

В настоящее время активно ведутся клинические и экспериментальные исследования, посвященные проблеме КВВ. Однако в большинстве имеющихся работ не учитывалась клиническая форма заболевания, концентрация, вид микроорганизма. Это вызывает необходимость поиска новых подходов к данной проблеме.

Цель исследования: усовершенствование методов лечения различных клинических форм кандидозного вульвовагинита.

Материал и методы исследования

Было проведено комплексное клинико-лабораторное обследование 105 женщин, из них 85 пациенток с кандидозной инфекцией (основная группа) и 20 здоровых женщин (контрольная группа).

Возраст обследованных женщин варьировал в пределах 19–35 лет (средний возраст составлял 25,5±0,53 года). Всем пациенткам проводилось бактериоскопическое и бактериологическое исследование. Микробиологические методы включали исследование влагалищного и цервикального отделяемого на следующие группы микроорганизмов: аэробы, факультативные анаэробы, облигатные анаэробы, дрожжевые грибы. Видовую принадлежность и концентрацию дрожжевых грибов определяли при помощи диагностического набора Candiselect-4 фирмы Bio-Rad (США).

Пациентки с кандидозной инфекцией были разделены на 2 группы. I группу составили 70 пациенток, у которых при микроскопическом и микробиологическом исследовании была выявлена только кандидозная инфекция. Во II группу вошли 15 пациенток с сочетанной бактериально-кандидозной инфекцией.

Результаты и обсуждение

Результаты бактериологического обследования представлены в табл. 1.

У пациенток I и контрольной групп встречались условно-патогенные микроорганизмы, однако их концентрация не превышала 10³ КОЕ/мл, что соответствует нормальным показателям микрофлоры. Во II группе концентрация условно-патогенных микроорганизмов превышала 10³ КОЕ/мл. Наиболее часто встречалась Echerichia coli в 20%, Mobiluncus в 13,3%. Klebsiela, Staphylococcus aur., Streptоcoccus gr.B, Bacteroides встречались в единичных случаях по 6,7% соответственно.

Диагноз кандидозного вульвовагинита ставили на основании клинических проявлений заболевания (субъективные ощущения зуда, жжения наружных половых органов, «творожистые» выделения из половых путей), микроскопического и культурального исследования грибов рода Candida.

Для сравнения различных методов лабораторной диагностики кандидозной инфекции нами проведен анализ полученных данных референтным методом (табл. 2).

По нашим данным прогностическая ценность положительного результата микроскопического исследования составляет 97%, а прогностическая ценность отрицательного результата – 77,8% (то есть при использовании этого метода у 1/3 пациенток диагноз был поставлен неверно). При бактериологическом исследовании прогностическая ценность отрицательного и положительного результатов составляли 100%.

На основании полученных результатов исследования мы рекомендуем для оценки состояния микробиоценоза влагалища и выявления грибов рода Candida применять посев вагинального содержимого, а микроскопическое исследование использовать как скрининговый метод диагностики. Данные о частоте встречаемости различных форм кандиозного вульвовагинита представлены в табл. 3.

Среди женщин I и II групп острая форма КВВ выявлена у 58 (82,9%) и 9 (60%) соответственно. Хроническая форма заболевания определялась у 7 (10%) пациенток I группы, у 6 (40%) – II группы. У 5 (7,1%) пациенток I группы выявлено носительство грибов рода Candida.

Таким образом, кандидоносительство имеет место у пациенток I группы с наличием только монокандидозной инфекции, во II группе с наличием сочетанной инфекции носительства грибов рода Candida не выявлено. У пациенток I и II групп преобладает острая форма КВВ. Отмечается также достоверное преобладание хронической формы генитального кандидоза у пациенток со смешанной инфекцией по сравнению с пациентками, имеющими только монокандидозную инфекцию.

Видовой состав дрожжевых грибов рода Candida у пациенток с монокандидозной (I группа) и сочетанной кандидозно-бактериальной инфекцией (II группа) представлен в табл. 4, из которой видно, что возбудителями КВВ у 66 (94,3%) пациенток I группы и у 12 (80%) пациенток II группы были грибы рода Candida albicans. В то же время при сочетанной кандидозно-бактериальной инфекции отмечается достоверное повышение частоты встречаемости видов non-albicans во II группе (20%) по сравнению с I группой (5,7%) (Р<0,05).

Таким образом, наши данные подтверждают мнение авторов [4, 5] о превалировании грибов Candida albicans среди представителей дрожжевых грибов. Однако при сочетанной кандидозной и бактериальной инфекции происходит увеличение и других штаммов грибов рода Candida.

Субъективные симптомы заболевания у женщин с кандидозным вульвовагинитом представлены в табл. 5.

Наличие выделений из половых путей отмечали 65 (92,9 %) пациенток I группы и 8 (53,3%) II группы. Утомляемость и раздражительность встречались у 21 (30%) и 54 (77,1%) пациенток I группы. Во II группе данные жалобы встречались у 8 (53,3%) и 14 (93,3%) женщин.

Как правило, одна и та же пациентка предъявляла одновременно несколько жалоб. При гинекологическом осмотре гиперемия слизистой оболочки вульвы, стенок влагалища, уретры и отек выявлены у 60 (85,7%) пациенток I группы и у 6 (40%) пациенток II группы с острой формой КВВ. У 41 (58,6%) женщин I группы выявлены обильные густые выделения творожистого характера. Среди остальных женщин I группы сливкообразные выделения имелись у 10 (14,3%), жидкие бели у 7 (10%), сочетание жидких и крошкообразных выделений отмечены у 2 (2,9%) пациенток. У 5 (7,1%) женщин выделения отсутствовали. Во II группе у 9 (60%) пациенток с острой формой заболевания имелась воспалительная реакция в виде гиперемии, отечности и преобладание выделений творожистого характера. У 6 (40%) женщин II группы с хронической формой КВВ была умеренно выраженная гиперемия, отечность наружных половых органов, влагалища и шейки матки, а у 5 (33,3%) пациенток выделения носили неоднородный характер с запахом.

Дизурия наблюдалась при вовлечении в воспалительный процесс наружного отверстия уретры у 16 (22,9%) и 7 (46,6%) пациенток I и II групп соответственно. Инфильтрация и трещины в области промежности и половых губ обнаружены у 2 (13,3%) пациенток II группы с хронической формой заболевания.

Терапия ВВК представляет определенные трудности и зависит от формы заболевания, вида возбудителя и состояния макроорганизма. Основной задачей является эрадикация патогена. Для современного течения кандидозной инфекции характерна высокая частота хронических рецидивирующих форм и сочетание кандидозной инфекции с бактериальной, характеризующийся увеличением штаммов грибов рода non-Candida albicans. Учитывая особенности течения КВВ, для лечения данной патологии существует потребность в средствах, оказывающих не только фунгистатический эффект, как большинство противогрибковых препартов, но и обладающих фунгицидным действием. Одним из таких препаратов является сертаконазол (залаин) – противогрибковый препарат с широким спектром действия, производное бензотиофена и имидазола, оказывающего фунгистатическое и фунгицидное действие на возбудитель. Фунгицидное действие связано с прямым влиянием на мембрану грибов, что способствует выходу внутриклеточного АТФ во внеклеточную жидкость и связано с освобождением показателя выживаемости микроорганизмов. Угнетение синтеза эргостерола, основного компонента мембраны грибов, обусловливает фунгистатическое действие. Кроме того, сертаконазол с противогрибковым действием также обладает и антибактериальной активностью в отношении грамположительных стрептококков и стафилакокков [6]. Препарат залаин выпускается в виде суппозиториев (300 мг) и крема, применяемых для однократного введения в неделю.

После подтверждения диагноза кандидозного вульвовагинита все пациентки основной группы, как с монокандидозной, так и смешанной инфекцией получали монотерапию препаратом залаин по одной свече на ночь вагинально. При выраженных поражениях половых губ и прилегающих участках (кандидозный вульвит) дополнительно проводили местное лечение препаратом залаин крем.

Клиническое и микробиологическое исследование показало, что через 7 дней после лечения все пациентки с монокандидозной инфекцией отрицали наличие жалоб и у 65 (92,8) отсутствовали грибы рода Candida. У остальных 5 пациенток (7,2%) грибы Candida выявлялись в низких титрах и не превышали 10³ КОЕ/мл, что характерно для кандидозоносительства, которое не требует дополнительного лечения. У женщин с сочетанной бактериально-кандидозной инфекцией после 7-дневного курса терапии клинические проявления заболевания значительно уменьшились, но у 3 (20%) из 15 пациенток с данной патологией все еще определялись грибы в концентрации более 10³ КОЕ/мл и наличие стафилококков и стрептококков выше нормы, что потребовало повторного курса лечения одной свечой залаина 300 мг на ночь. Через 14 дней пациентки со смешанной бактериально-кандидозной инфекцией жалобы не предъявляли, грибы как рода Candida albicans, так и non-Candida albicans при бактериостатическом и бактериологическом исследовании не выявлялись, а бактериальная микрофлора соответствовала нормативным показателям.

Контрольное обследование пациенток с кандидозным вульвовагинитом через 2 недели после проведенного лечения показало, что у 100% женщин с различным течением кандидозной инфекции наличие клинического выздоровления и 94% из всех пациенток I и II групп показали микробиологическое выздоровление.

При лечении препаратом залаин побочных реакциий не было отмечено ни у одной пациентки.

Заключение

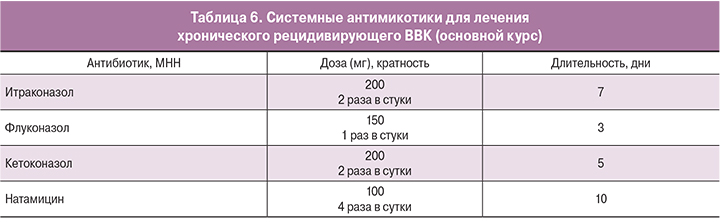

Проведенные исследования показали, что сертаконазол (залаин) – препарат с широким спектром действия, производное бензотиофена и имидазола, оказывающего фунгистатическое и фунгицидное действие на грибы, а также обладающего и антибактериальной активностью в отношении предпочтительно грамположительных стафилококков и стрептококков, показал высокую эффективность (94%) в отношении любого вида вагинального кандидоза как при монокандидозной инфекции, так и при смешанной кандидозо-бактериальной инфекции. Воздействуя на грибы не только рода Candida albicans, но и non-Candida albicans, препарат быстро устраняет клинические проявления при остром и хроническом течении заболевания, что вместе с отсутствием побочных реакций позволяет рекомендовать его применение пациенткам с различными клиническими формами вульвовагинита местно в виде свечей (300 мг) или в сочетании с кремом 1–2 раза на курс лечения. При рецидивирующем ВВК и системном кандидозе препарат сертаконазол (залаин) можно применять по 1 свече вагинально вместе с системными антимикотиками (табл. 6).

Профилактикой рецидивирующего и персистирующего течения ВВК являются полноценное лечение острых и хронических форм заболевания, устранение факторов риска, санитарно-просветительная работа.