Несмотря на значительные успехи в хирургическом лечении варикозной болезни, послеоперационные рецидивы возникают в 5–80% случаев [1–4], что обусловлено сохранением скрытых (немых) источников рефлюксного кровотока и отсутствием терапевтических воздействий на некоторые звенья патогенеза [5, 6].

На современном этапе, использование эндоваскулярных методик для коррекции венозного оттока из малого таза у женщин с варикозным расширением вен малого таза (ВРВМТ) имеет очевидное преимущество, в сравнении с другими методами лечения [7–10]. Для устранения ретроградных сбросов крови в основных стволах и притоках яичниковых вен используют окклюдоры (спирали, эмболы, баллоны) и эндовенозную термическую облитерацию (радиочастотную или лазерную). Однако, применение указанных пособий не всегда оправдано, так как эти вмешательства могут ухудшить отток крови из регионарного венозного русла и вследствие этого способствовать распространению локального полнокровия из бассейна яичниковых вен в смежные венозные сплетения и в регионарную сосудистую сеть в целом, вызывая поражение сосудов и тканей органов малого таза. Кроме того, проведение вышеназванных процедур в широко анастомозирующей регионарной венозной сети может быть связано с затрудненным подведением катетера или проводника в источники рефлюксного кровотока, локализующиеся в дистальных отделах вен, а также с риском перфорации сосудистой стенки; применение окклюдоров может сопровождаться их дислокацией в почечную и нижнюю полую вены, в направлении легочного кровотока.

Адекватная терапия ВРВМТ должна подразумевать устранение всех источников рефлюксного кровотока в венозном русле малого таза. Указанные проблемы можно решить, если использовать в лечении тазового венозного полнокровия инъекционную склеротерапию (ИСТ), контролируя ее выполнение с помощью ретроградной гемодинамической пробы (РГП) во время лапароскопии. Помимо этого, применение РГП уже на диагностическом этапе лапароскопии позволит выявить скрытые («немые») рефлюксогенные участки вен, уточнить регион распространения варикоза и оценить объем ИСТ (что пока невозможно при использовании других видов диагностики) и интраоперационно выявить дефекты флебосклерозирования [11–13].

Однако, даже при качественном проведении ИСТ, продолжение варикозной болезни возможно. Одной из причин этому является нарушение процессов перекисного окисления липидов и повышение локальной ангиогенной активности, являющихся звеньями патогенеза ВРВМТ [14].

Исходя из вышеизложенного, существует необходимость оптимизации тактики ведения женщин с ВРВМТ, что и определило цель настоящего исследования.

Материал и методы исследования

В исследование включено 74 женщины с I cтепенью ВРВМТ (степень тяжести заболевания стратифицирована на основании результатов клинико-инструментального обследования), которым с 2009 по 2013 гг., произведена ИСТ рефлюксогенных участков вен малого таза. В зависимости от вида дополнительных лечебно-профилактических мероприятий, пациентки были разделены на 3 группы исследования: 1-я – включала 21 женщину, которым после ИСТ назначено традиционное консервативное лечение, 2-я – 23 женщины, которым применена комбинация ИСТ и РГП с последующим проведением традиционного консервативного лечения, 3-я – 30 женщин получавших комплексную терапию включавшую: комбинацию ИСТ и РГП, прием препаратов с антиоксидантным и антиангиогенным терапевтическим воздействием в сочетании с традиционным консервативным лечением.

Первую степень тяжести ВРВМТ устанавливали на основании сканограмм, имевших характерные гемодинамические параметры магистрального ствола яичниковых вен: внутренний диаметр >5,0–≤7,0 мм, скорость линейного кровотока >7,0–≤10,0 см/сек, длительность рефлюкса >0,3– ≤1,5 сек; распространенность варикоза в малом тазу была ограничена бассейном яичниковых вен.

Помимо клинического обследования, включавшего выявление основных клинических проявлений ВРВМТ: боль в области таза, дисменорея, диспареуния, меноррагия, бесплодие, всем пациенткам перед и через каждые 3–6 месяцев после ИСТ проводилось дуплексное ангиосканирование с определением регионарных флебогемодинамических показателей с помощью мультичастотных датчиков (6–12 МГц) и аппарата «Voluson E10 expert» (США).

ИСТ рефлюксогенных зон и РГП проводили под 3D лапароскопическим контролем на оборудовании фирмы «Laser optic system» (США-Германия) и эндоскопической аппаратуре фирм «Cooper surgical» (США) и «Karl Storz» (Германия).

В качестве базисной терапии ВРВМТ применяли ИСТ. Флебосклерозирование осуществляли с помощью 1–3% раствора этоксисклерола, количество которого определяли в зависимости от объема эвакуированной крови (от 0,5 до 2,0 мл) из ограниченного варикозного участка вены. Количество склерозанта также можно вычислить, используя формулу объема цилиндра: L (где r – радиус, L- длина склерозируемого участка вены). Для снижения концентрации (до 0,5–1%) и уменьшения дозы (более чем в 4 раза) детергента, применяли технологию вспенивания (foam-form). Улучшение дренирования сосудистого русла малого таза (получения «сухого» сосуда) добивались изменением положения операционного стола, на котором находилась пациентка в позицию Тренделенбурга (приподнятая на 150 нижняя часть тела).

Показанием для проведения ИСТ служила неэффективность (сохранение стабильных венэктазий) традиционного консервативного лечения флеботропным препаратом (детралекс) и дезагрегантом (трентал) в стандартной терапевтической дозировке: по 500 мг 1 раз в сутки, в течение 2 месяцев и по 100 мг 3 раза в сутки на протяжении 10 дней, соответственно. Курс лечения повторяли каждые 3–4 месяца.

В качестве патогенетической терапии ВРВМТ применяли витаминно-минеральный комплекс витрум-антиоксидант, с направленным антиоксидантным эффектом и препараты с высокой антиангиогенной фармакологической активностью – индинол и эпигаллат, в стандартной терапевтической дозировке: по 1 таблетке в сутки, в течение 3 месяцев и по 1 капсуле 2 раза в сутки на протяжении 2 месяцев, соответственно.

Механизм действия РГП обусловлен двумя факторами: положением пациентки на операционном столе в позиции Фовлера (опущенный на 150 ножной конец) и созданием пневмоперитонеума в объеме 2,5 литра, который необходим для проведения лапароскопии. Указанные факторы способствовали дополнительному притоку венозной крови из верхнего этажа брюшной полости в направлении малого таза. В случае несостоятельности стенок и клапанного аппарата регионарных вен, дополнительный приток крови инициирует развитие интравазального давления. При неспособности венозной стенки удерживать гидростатическое давление происходит дилатация вены, которая приводит к клапанной несостоятельности и реверсу крови, что позволяет осуществить точную топическую диагностику очагов рефлюксного кровотока – патогенетических факторов прогрессирования патологического процесса, включая «немые» зоны, представленные «новыми» сосудами, появившимися вследствие активации процессов ангиогенеза.

В качестве критерия оценки эффективности лечебно-профилактических мероприятий ВРВМТ у женщин определяли показатель «Качество жизни» (КЖ), для этого использовали опросник MOS SF-36, который предварительно был переработан нами и включал вопросы, адаптированные к специфике заболевания, и отражал следующие критерии: телесную боль, физическое функционирование, восприятие собственного здоровья, социальное функционирование, состояние менструального цикла и репродуктивной функции.

Ответы на вопросы оценивали в баллах, от 0 до 10, которые затем суммировались. Максимальное количество баллов составляет 100, что соответствует «полному здоровью», 91–99 – «близко к полному здоровью», 71–90 – «хорошее здоровье», 51–70 – «удовлетворительное здоровье», 0–50 – «плохое здоровье».

Для анализа полученных данных использовали статистический пакет Statistica 6.1 Stat-Soft Inc, США (правообладатель лицензии – ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ). Достоверность различий между сравниваемыми показателями определяли по критерию Стьюдента, для оценки взаимосвязи между показателями определялся коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Результаты оценивали как статистически значимые при р<0,05

Результаты исследования

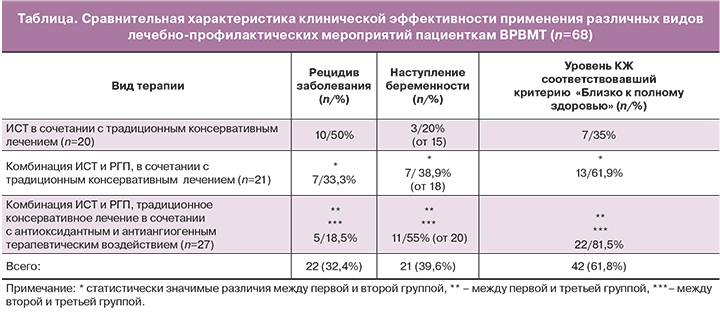

Результаты применения различных видов лечебно-профилактических мероприятий больным ВРВМТ прослежены на протяжении 3-х летнего периода с момента выполнения ИСТ у 68 (91,9%) из 74 женщин. Оценка результатов лечения в группах исследования проводилась по следующим критериям: частота рецидивов (возобновление основных клинических проявлений заболевания и нарушений регионарной флебогемодинамики), наступление маточной беременности, динамика качества жизни.

Обобщенные данные результатов проведенной терапии в группах исследования представлены в таблице.

Сравнительный анализ изучаемых параметров показал очевидное преимущество проведения больным ВРВМТ двухэтапной комплексной терапии. На первом этапе – эндоскопическая РГП, с помощью которой идентифицировали источники рефлюксного кровотока, оценивали распространенность варикозного процесса в малом тазу и уточняли объем склеротерапевтических вмешательств. После этого переходили к выполнению ИСТ источников рефлюксогенного кровотока и повторяли РГП, что позволяет оценить адекватность выполненного флебосклерозирования. На втором этапе – больным ВРВМТ назначали препараты с антиоксидантным и антиангиогенным терапевтическим воздействием в сочетании с традиционным консервативным лечением.

Сравнительный анализ результатов лечения пациенток ВРВМТ в зависимости от вида проведенных лечебно-профилактических мероприятий позволил установить следующие закономерности: суммарная частота рецидивов в отдаленном послеоперационном периоде составила 32,4%. Из них: 50% – после ИСТ на фоне традиционного консервативного лечения; 33,3% – после комбинированного применения ИСТ и РГП, на фоне традиционного консервативного лечения; 18,5% – после комплексной терапии, включавшей комбинированное применение ИСТ и РГП, на фоне приема препаратов с направленным антиоксидантным и антиангиогенным терапевтическим воздействием в сочетании с традиционным консервативным лечением.

Анализ диаграммы (рис. 1) свидетельствует о достоверной разнице (р<0,05) частоты рецидивов между пациентками исследуемых групп, начиная с 12-месячного периода наблюдений. В промежутке времени от 12 до 36 месяцев с момента эндовенозной коррекции у пациенток 1-й группы рецидив заболевания выявлен через 12 месяцев – у 1 (5%) женщин, через 18 месяцев – у 3 (15%), через 24 месяца – у 5 (25%), через 30 месяцев – у 8 (40%), и через 36 месяцев – у 10 (50%). За аналогичные периоды времени у женщин 2-й группы рецидив патологического процесса зарегистрирован: через 24 месяца – у 2 (9,5%), через 30 месяцев – у 4 (19%), и через 36 месяцев – у 7 (33,3%), а у пациенток 3-й группы: через 24 месяца – у 1 (3,7%), через 30 месяцев – у 3 (11,1%) и через 36 месяцев – у 5 (18,5%). Причем, между группами исследования в анализируемые периоды времени прослеживалась статистически значимая разница (р<0,05).

Анализ диаграммы (рис. 1) свидетельствует о достоверной разнице (р<0,05) частоты рецидивов между пациентками исследуемых групп, начиная с 12-месячного периода наблюдений. В промежутке времени от 12 до 36 месяцев с момента эндовенозной коррекции у пациенток 1-й группы рецидив заболевания выявлен через 12 месяцев – у 1 (5%) женщин, через 18 месяцев – у 3 (15%), через 24 месяца – у 5 (25%), через 30 месяцев – у 8 (40%), и через 36 месяцев – у 10 (50%). За аналогичные периоды времени у женщин 2-й группы рецидив патологического процесса зарегистрирован: через 24 месяца – у 2 (9,5%), через 30 месяцев – у 4 (19%), и через 36 месяцев – у 7 (33,3%), а у пациенток 3-й группы: через 24 месяца – у 1 (3,7%), через 30 месяцев – у 3 (11,1%) и через 36 месяцев – у 5 (18,5%). Причем, между группами исследования в анализируемые периоды времени прослеживалась статистически значимая разница (р<0,05).

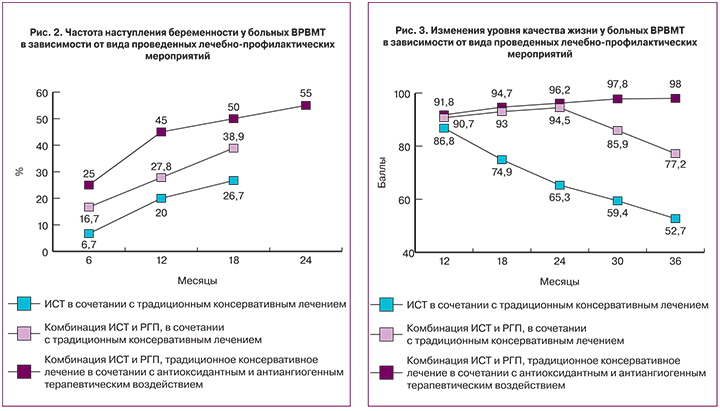

Среди 53 пациенток ВРВМТ, к концу 3-го года наблюдений наступление маточной беременности зарегистрировано у 22 женщин. Из них: после ИСТ на фоне традиционного консервативного лечения (n=15) – у 26,7%, после комбинированного применения ИСТ и РГП, на фоне традиционного консервативного лечения (n=18) – у 38,9%, после комбинированного применения ИСТ и РГП на фоне приема препаратов с направленным антиоксидантным и антиангиогенным терапевтическим воздействием в сочетании с традиционным консервативным лечением (n=20) – у 55%.

Достоверная разница в частоте наступления беременности в зависимости от вида проведенных лечебно-профилактических мероприятий, прослеживается начиная с 6-месячного срока и далее на протяжении всего 2-х летнего периода наблюдений (рис. 2).

Изменение КЖ у больных ВРВМТ в зависимости от вида проведенных лечебно-профилактических мероприятий представлено на рисунке 3.

Во всех группах больных ВРВМТ, вне зависимости от вида проведенной терапии, в течение 1-го года наблюдения имело место прогрессирующее возрастание уровня КЖ. На диаграмме (рис. 3) представлено изменение уровня КЖ в исследуемых группах больных на протяжении 12–36 месяцев после ИСТ.

В группе женщин, которым проведено ИСТ, и в дальнейшем получавших несколько курсов традиционной консервативной терапии, показатель КЖ достиг к первому году 80–90 (в среднем 86,8) баллов, сохранялся на этом уровне непродолжительное время и спустя 1,5 года после ИСТ, начинал стремительно снижаться до значений 50–70 (в среднем 52,7) баллов, что соответствовало исходным дооперационным параметрам.

В группе женщин, которым проведена комбинация ИСТ и РГП и получавших традиционную консервативную терапию уровень КЖ имел тенденцию к росту даже через 1,5 года после операции, достигая максимального значения – 94,5 балла к 24 месяцам, с плавным снижением до уровня 68,5 баллов к 3-ему году.

В группе женщин, получавших комплексную терапию: комбинацию ИСТ и РГП, прием препаратов с направленным антиоксидантным и антиангиогенным терапевтическим воздействием в сочетании с традиционным консервативным лечением уровень КЖ имел тенденцию к росту даже после 2,5 лет наблюдений, достигая максимального значения 95 баллов к 3-ему году, что свидетельствовало о стойком клиническом эффекте выполненных лечебно-профилактических мероприятий.

Таким образом, проведение комплексной терапии больным ВРВМТ позволило значительно улучшить параметры всех изучаемых показателей, что свидетельствует об адекватности объема проведенных лечебно-профилактических мероприятий. Лечение женщин, страдающих ВРВМТ помимо традиционной терапии, должно включать выполнение ИСТ и РГП, совместно с приемом антиоксидантных и антиангиогенных препаратов, использование которых можно рассматривать с позиции патогенетически обоснованного терапевтического воздействия.

Обсуждение

До настоящего времени вопрос об эффективности лечения ВРВМТ у женщин с использованием окклюзии и термодеструкции, с целью ликвидации тазового венозного полнокровия остается открытым [6]. Очевидно, что для получения адекватного лечебного эффекта необходимо удаление всех источников рефлюксного кровотока в малом тазу [15, 16]. По нашему мнению, из существующих способов лечения ВРВМТ, особенно при распространенных формах варикозного процесса, показано комбинированное применение РГП и ИСТ под 3D эндоскопическим наблюдением, совместное применение которых позволяет осуществить точную топическую диагностику рефлюксогенных зон, уточнить регион поражения, ликвидировать рефлюксогенные зоны, оценить адекватность выполнения ИСТ, а также своевременно обнаружить и ликвидировать дефекты флебосклерозирования [11–13].

Несмотря на это, клиническая эффективность комбинированного применения ИСТ и РГП в сочетании с адъювантной терапией в отдаленном послеоперационном периоде может оказаться недостаточной, что обусловлено сохранением механизмов, инициирующих прогрессирование патологического процесса. Изучение процессов перекисного окисления липидов и ангиогенной активности при различных состояниях [15, 16] позволило достичь успехов в применении терапевтических воздействий, нормализующих процессы перекисного окисления липидов и локальный ангиогенный статус у больных ВРВМТ [14]. Однако исследований, посвященных совместному применению ИСТ, РГП, антиоксидантной и антиангиогенной терапии в сочетании с традиционным консервативным лечением не проводилось.

Оценивая клиническую эффективность применения различных видов лечебно-профилактических мероприятий у больных ВРВМТ в течение 3-х лет после проведения ИСТ, следует отметить значимое отличие результатов изучаемых параметров при использовании комплексной терапии, в сравнении с другими видами реабилитации. Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности комбинированного выполнения ИСТ и РГП, в сочетании с приемом препаратов с антиоксидантной и антиангиогенной фармакологической активностью, применение которых можно рассматривать, как патогенетически обоснованное.

Заключение

По результатам наших исследований, этапами терапии больных ВРВМТ можно считать: 1. Комбинированное применение ИСТ и РГП для ликвидации источников рефлюксного кровотока, как фактора инициирующего прогрессирование патологического процесса; 2. Применение лечебного воздействия, направленного на нормализацию нарушенных процессов перекисного окисления липидов и ангиогенного статуса. Проведение перечисленных мероприятий позволяет восстановить генеративную функцию, повысить уровень КЖ и снизить частоту рецидивов у больных ВРВМТ.