Введение

Введение

Наиболее значимым прогностическим фактором в течении заболевания является распространенность опухолевого процесса. Так, общая 5-летняя выживаемость для всех гистологических типов рака яичников составляет 46%, значительно варьируя в зависимости от стадии: 92% для локализованного процесса, 75% для местно-распространенного и только 29% для диссеминированного РЯ. Локализация вторичных изменений и степень поражения существенно влияют на выбор тактики дальнейшего лечения пациенток. Согласно международным консенсусам NCCN, ESGO, ESMO, малая вероятность достижения полной (оптимальной) первичной циторедукции является показанием для проведения неоадъювантного лечения. В свою очередь, вероятность успешной циторедуктивной операции, определяющей благоприятный долгосрочный прогноз, обусловлена резектабельностью опухолевого процесса, оценка которой производится на основании визуализационных методов диагностики на предоперационном этапе.

Роль МРТ в оценке перитонеального канцероматоза

Благодаря естественной контрастности мягких тканей, высокой разрешающей способности и возможности применения функциональных методик магнитно-резонансная томография демонстрирует высокую эффективность в определении опухолевого поражения на уровне наиболее значимых с точки зрения резектабельности локализаций по данным ESMO/ESGO, что позволяет избежать выполнения неоптимальных резекционных вмешательств – одних из основных факторов, влияющих на прогноз заболевания.

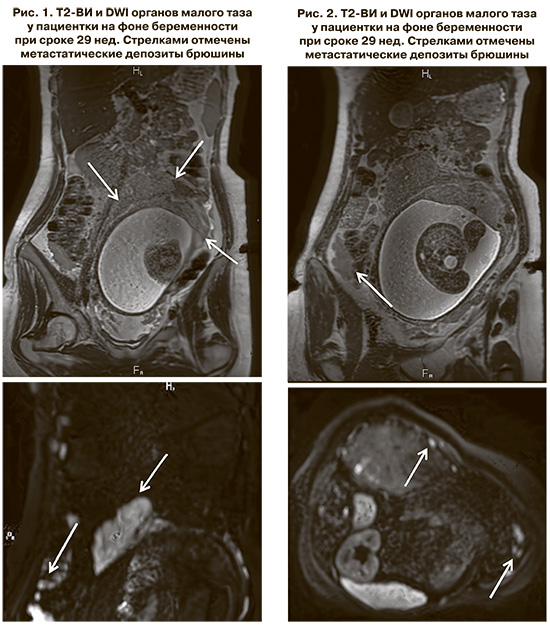

Перитонеальные опухолевые очаги диаметром >0,5 см на Т2-ВИ представляют собой гетерогенные мягкотканные включения вдоль листков брюшины с промежуточной интенсивностью сигнала, отличающиеся на фоне гиперинтенсивной асцитической жидкости. Метастатические депозиты <0,5 см или диффузное поражение брюшины на нативных МР-томограммах выявляются значительно сложнее. На диффузионно-взвешенных изображениях (ДВИ) с использованием высоких значений b-фактора (800–1000 с/мм2) опухолевые очаги по брюшине представляют собой гиперинтенсивные узловые образования. При этом МР-сигнал от асцита и большая часть содержимого кишечника будут подавлены на ДВИ, тем самым способствуя визуализации вторичных поражений. При контрастном усилении метастатические очаги характеризуются вариативным накоплением КП и, как правило, лучше визуализируются на отсроченных МР-томограммах (через 3–5 мин. после введения). Более интенсивное накопление с наличием локальных или протяженных участков утолщения брюшины даже в отсутствии узловых образований также крайне подозрительны на наличие метастазов. Таким образом, перитонеальный канцероматоз может варьировать от тонких листков брюшины, демонстрирующих патологический тип накопления на отсроченных постконтрастных томограммах, до массивных опухолевых масс по ходу брюшины. Кроме того, современные возможности МР-систем позволяют выполнять исследование у беременных пациенток в комфортном положении на боку при свободном дыхании (рис. 1, 2).

В настоящее время разработаны различные прогностические модели достижения полной циторедукции (индекс перитонеального канцероматоза (ИПК), шкала А. Фаготти (Fagotti score), R3, R4 и др.). Несмотря на то что они не нашли широкого применения в связи с влиянием множества «внешних» факторов на принятие клинических решений, данные индексы продолжают использоваться на предоперационном этапе для оценки резектабельности заболевания. Так, наиболее часто используемым методом оценки распространенности опухолевого поражения брюшины является количественная оценка очагов поражения в виде подсчета индекса перитонеального канцероматоза. Для вычисления ИПК брюшная полость делится на 13 условных областей, каждая из которых оценивается по 4-балльной шкале от 0 до 3 баллов в зависимости от размеров выявленных узлов:

- 0 баллов – опухолевый узел не определяется;

- 1 балл – опухолевый узел менее 5 мм в диаметре;

- 2 балла – опухолевый узел от 5 мм до 5 см в диаметре;

- 3 балла – опухолевый узел более 5 см (или опухолевая инфильтрация) в диаметре.

Согласно рекомендациям Европейского общества гинекологической онкологии (ESMO/ESGO) от 2019 г., пациенты не являются кандидатами на первичное хирургическое лечение при наличии следующих локализаций распространения заболевания (с учетом иных факторов):

- диффузной глубокой инфильтрации корня брыжейки тонкой кишки;

- вовлечении чревного ствола, печеночных, левой желудочной или верхней брыжеечной артерии;

- сливном канцероматозе по брыжейке тонкого кишечника на большом протяжении, если резекция ведет к синдрому «короткой» тонкой кишки – остаточный отрезок менее 1,5 м;

- поражении головки поджелудочной железы, диффузном вовлечении/глубокой инфильтрации желудка/двенадцатиперстной кишки;

- множественных паренхиматозных метастазах в печень (центральные/поражение обоих долей), легких; метастазах в головном мозге; нерезектабельных л/у.

Выводы

Умение анализировать нормальную анатомию брюшной полости, механизмы распространения РЯ, знание МР-семиотики способствуют корректной интерпретации данных с учетом расширения внедрения МРТ в стадировании и оценке резектабельности РЯ. МРТ – высокочувствительный и специфичный метод оценки перитонеального распространения рака яичников, включая ключевые параметры оценки резектабельности процесса, в условиях специализированных центров с возможностью:

- минимизации времени исследования при достижении высокого качества изображений;

- оптимизации качества исследования у пациенток с асцитом/на фоне беременности.

Междисциплинарная оценка позволяет клиницисту комплексно проанализировать операбельность пациентки, распространенность процесса, технические возможности выполнения циторедукции, помочь в планировании, оценке объема и сложности оперативного вмешательства.