Врожденные пороки женской репродуктивной системы – это отклонения от нормальной анатомии развития гениталий в результате нарушения процессов эмбриогенеза. Пороки развития половых органов составляют 14% всех врожденных аномалий. Аномалии матки и влагалища наблюдаются у 4–7% женщин в популяции и занимают третье место после врожденных пороков сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем, а у пациенток с нарушением репродуктивной функции этот показатель может достигать 10–16% [1, 2].

Лейомиома – это следствие аномального размножения отдельных лейомиоцитов. Согласно исследованию с использованием ультразвукового скрининга, уровень заболеваемости у европеоидной расы составляет 40% к 35 годам и увеличивается до 70% к возрасту 50 лет. У афроамериканских женщин к 35 годам заболеваемость составляет 60%, а в возрасте старше 50 лет достигает 80% [3].

Согласно современным представлениям, женские половые органы эмбриона начинают формироваться с 6–8-й по 16–18-ю неделю внутриутробного развития из мюллеровых (парамезонефральных) протоков, что приводит к образованию двух маточно-влагалищных полостей, разделенных срединной сагиттальной перегородкой. В дальнейшем перегородка исчезает, а матка и влагалище становятся однополостными. Маточные трубы, матка и верхняя 1/3 влагалища формируются при слиянии парамезонефральных протоков [1, 2]. Можно предположить, что в результате нарушения эмбриогенеза происходит развитие рудиментарных маточных рогов и тяжа, которые по клеточному составу при гистологическом исследовании соответствуют нормальному миометрию. Таким образом, все пролиферативные процессы, происходящие в миометрии, могут происходить и в маточных рудиментах.

Оперативные подходы к лечению пациенток с пороками развития гениталий различны; описано множество способов, но до настоящего момента нет единой тактики в лечении этой группы пациенток [4–9].

Описание клинического наблюдения

Пациентка Х., 42 лет, поступила в гинекологическое отделение с диагнозом: порок развития гениталий, аплазия матки и влагалища, состояние после кольпопоэза тазовой брюшиной, образование малого таза больших размеров.

Из анамнеза данной пациентки: порок развития гениталий был диагностирован в 17 лет. Синдром Рокитанского–Кюснера, согласно классификации Адамян Л.В., соответствует I–1a классу, а по классификации ESHRE – U5-b, C-4, V-4. В возрасте 23 лет пациентка обратилась для оперативного лечения в гинекологическое отделение Центра охраны здоровья матери и ребенка, где и было проведено оперативное лечение: кольпопоэз тазовой брюшиной с лапароскопической ассистенцией. Операцию брюшинного кольпопоэза выполняли по методике, разработанной Л.В. Адамян. Методика операции состоит в том, что идентификация свободной и мобильной части брюшины прямокишечно-маточного кармана, визуальный контроль рассечения брюшины, создание купола неовлагалища выполняются эндоскопическим методом.

Из анамнеза данной пациентки: порок развития гениталий был диагностирован в 17 лет. Синдром Рокитанского–Кюснера, согласно классификации Адамян Л.В., соответствует I–1a классу, а по классификации ESHRE – U5-b, C-4, V-4. В возрасте 23 лет пациентка обратилась для оперативного лечения в гинекологическое отделение Центра охраны здоровья матери и ребенка, где и было проведено оперативное лечение: кольпопоэз тазовой брюшиной с лапароскопической ассистенцией. Операцию брюшинного кольпопоэза выполняли по методике, разработанной Л.В. Адамян. Методика операции состоит в том, что идентификация свободной и мобильной части брюшины прямокишечно-маточного кармана, визуальный контроль рассечения брюшины, создание купола неовлагалища выполняются эндоскопическим методом.

Во время операции были визуализированы маточные рудименты с обеих сторон, два яичника и маточные трубы. Послеоперационный период протекал без особенностей. Неовлагалище после проведенной операции имело длину 10–12 см, пациентка жила регулярной половой жизнью. Проходила плановые ежегодные осмотры гинеколога по месту жительства. Во время очередного осмотра, спустя 19 лет после оперативного лечения, пациентка пожаловалась на тянущие боли внизу живота и дискомфорт при половой жизни. При бимануальном исследовании в малом тазу определялось образование размерами до 12–15 см, плотной консистенции с четкими границами.

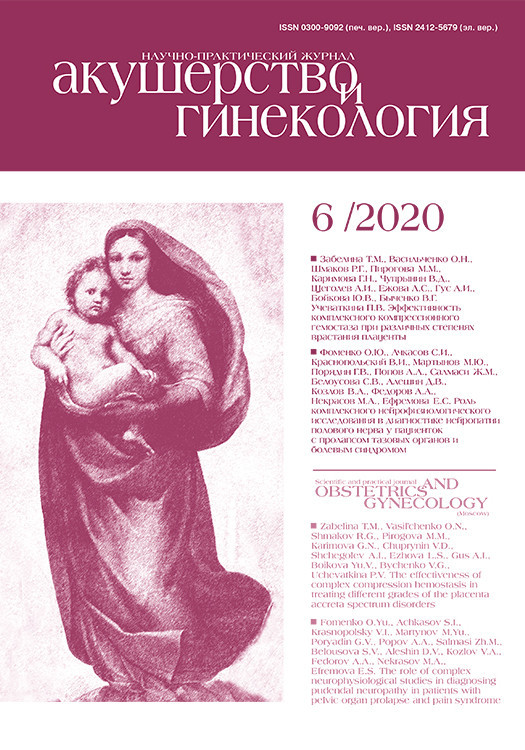

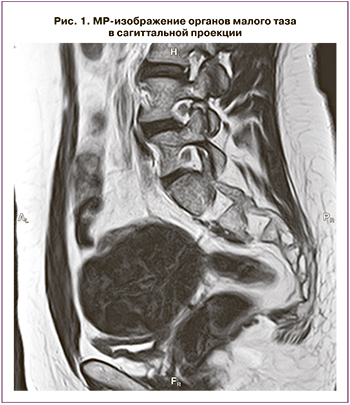

Магнитно-резонансная томография (МРТ) органов малого таза выполнена в трех проекциях в режимах Т1, Т2, DWI с использованием функции подавления сигнала от жировой ткани на фоне артефактов от перистальтики кишечника. Выявлено: матка в типичном месте не визуализируется. В полости малого таза, справа, визуализируется вытянутая мягкотканная структура с четкими неровными контурами. Общие размеры 0,9×6,0 см с наличием на уровне передних отделов узлового образования размерами 1,4×1,9 см. Схожее по МР-характеристикам мягкотканное включение слева, с наличием двух узлов, размерами 6,9×8,6×6,5 см и 2,0×1,6×2,7 см. Яичники расположены выше описанных мягкотканных структур, размерами: справа – 1,2×1,9×2,0 см, слева – 1,3×2,1×1,2 см. Капсула яичников не утолщена, строма неоднородного пониженного МР-сигнала, фолликулы не определяются (рис. 1, 2).

Магнитно-резонансная томография (МРТ) органов малого таза выполнена в трех проекциях в режимах Т1, Т2, DWI с использованием функции подавления сигнала от жировой ткани на фоне артефактов от перистальтики кишечника. Выявлено: матка в типичном месте не визуализируется. В полости малого таза, справа, визуализируется вытянутая мягкотканная структура с четкими неровными контурами. Общие размеры 0,9×6,0 см с наличием на уровне передних отделов узлового образования размерами 1,4×1,9 см. Схожее по МР-характеристикам мягкотканное включение слева, с наличием двух узлов, размерами 6,9×8,6×6,5 см и 2,0×1,6×2,7 см. Яичники расположены выше описанных мягкотканных структур, размерами: справа – 1,2×1,9×2,0 см, слева – 1,3×2,1×1,2 см. Капсула яичников не утолщена, строма неоднородного пониженного МР-сигнала, фолликулы не определяются (рис. 1, 2).

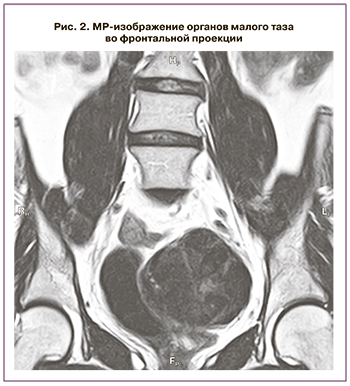

Учитывая большие размеры образования, пациентке было выполнено оперативное лечение. Интраоперационно, лапароскопическим доступом обнаружено: по правой и левой боковой стенке таза визуализируются маточные рудименты в виде мышечных валиков и исходящие из них маточные трубы со свободными фимбриальными концами. Рудиментарные матки соединяются между собой тяжом. Справа, ниже рудимента в тяже визуализируется узел миомы до 3 см, слева ниже рудимента – узел миомы до 2 см и гигантское образование, расположенное забрюшинно, до 12–13 см в диаметре, занимающее весь малый таз. Сосудистое основание узла – рудиментарный тяж, соединяющий обе рудиментарные матки (рис. 3).

Хирургический диагноз: порок развития гениталий. Рудиментарные маточные рога с узлами миомы с обеих сторон. Миома рудиментарного тяжа с забрюшинным ростом.

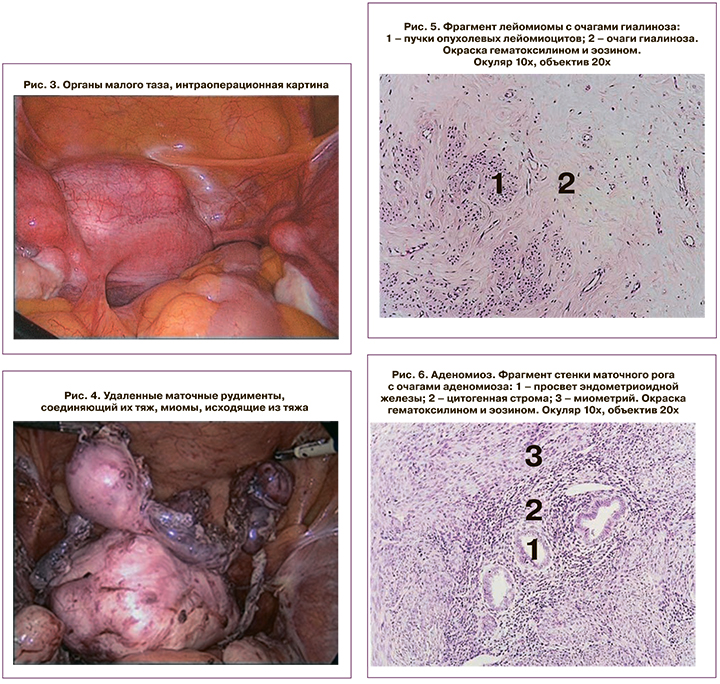

Во время операции выполнено удаление маточных рудиментов с обеих сторон и рудиментарного тяжа, удаление узла миомы с забрюшинным ростом (рис. 4).

Длительность операции составила 2 ч 20 минут, с кровопотерей 50 мл. Послеоперационный период протекал без особенностей, пациентка выписана из стационара под наблюдение гинеколога по месту жительства на 5-е сутки.

При гистологическом исследовании удаленных препаратов диагностировано: узлы представлены лейомиомой (рис. 5).

В препаратах маточного рога №1 и №2 эндометрий не выявлен, но миометрий с наличием эндометриоидных гетеротопий (рис. 6).

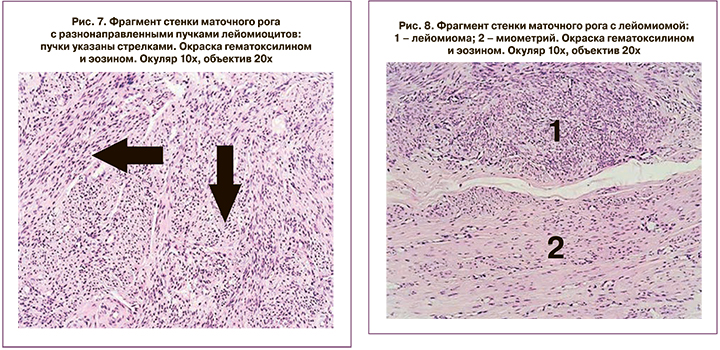

Маточные трубы №1 и №2 с полнокровием сосудов. В препаратах маточного рога эндометрий не выявлен, миометрий с тканью лейомиомы (рис. 7, 8). Морфологическое заключение (диагноз): очаговая форма аденомиоза, лейомиома матки.

Обсуждение

В литературе редко встречаются данные о сочетании порока развития гениталий – аплазии матки и влагалища и наиболее частой доброкачественной опухоли женской репродуктивной системы – миомы матки. Нет значимых статистических данных о распространенности данного сочетания в общей популяции и среди женщин с различными аномалиями развития гениталий. Данную пациентку мы имели возможность наблюдать с момента диагностики порока развития гениталий, провести оперативное лечение, увидеть отдаленные результаты выполненной реконструктивной операции и зафиксировать развитие миомы из клеток рудиментарного тяжа.

В настоящий момент не накоплено достаточно данных о выборе оперативной тактики, а также не разработаны критерии необходимого расширения объема оперативного лечения у пациенток с пороками развития гениталий.

Заключение

Отсутствие нормально развитой матки при наличии рудиментарных маточных рогов и рудиментарного тяжа не исключает развитие наиболее частой доброкачественной опухоли женской репродуктивной системы – миомы матки. На примере данной пациентки можно высказать предположение о целесообразности расширения объема операции до удаления маточных рудиментов и соединяющего их тяжа при его наличии во время первого оперативного лечения, при создании неовлагалища.