Акушерские кровотечения занимают лидирующее место в структуре причин материнской смертности, варьируя от 19,9 до 36,2%. Ежегодно кровотечения уносят жизни 127 000 женщин репродуктивного возраста [1, 2]. Существенный вклад в структуре массивных акушерских кровотечений принадлежит беременным с врастанием плаценты. Из года в год этих пациенток становится все больше, что напрямую связано с увеличением частоты абдоминального родоразрешения. За последние 50 лет их количество увеличилось в 10 раз [3].

Накопленные данные позволяют сделать вывод об увеличении риска врастания плаценты с каждым последующим кесаревым сечением (КС), что, в свою очередь, увеличивает риск материнской заболеваемости и смертности [4]. На сегодняшний день доказана связь между возрастающим количеством КС и частотой развития аномального прикрепления плаценты. При этом риск врастания плаценты в рубец на матке увеличивался в 7 раз после одного предыдущего КС и в 56 раз – после трех и более операций [5].

В настоящее время отсутствует единый подход к лечению пациенток с врастанием плаценты; хирургические методики в разных странах различны [6]. Среди основных оперативных вмешательств при данной патологии выделяют органоуносящие (первичная или отложенная гистерэктомия) и органосохраняющие операции.

В большинстве стран традиционными методми лечения пациенток с антенатально установленным диагнозом врастания плаценты являются плановое раннее оперативное родоразрешение и одномоментная гистерэктомия [7–9]. КС с разрезом в области дна матки, извлечение плода и гистерэктомия без попыток удаления плаценты значительно снижают кровопотерю [10]. Такая тактика считается стандартом лечения, рекомендуется большинством специализированных центров в США и ассоциацией акушеров-гинекологов ACOG; лишь 14,9–32,0% специалистов выбирают консервативные методы (оставление плаценты in situ) [11, 12]. По данным международного опроса в 2018 г., около 60% специалистов предпочитают радикальные методы хирургии при врастании плаценты [13].

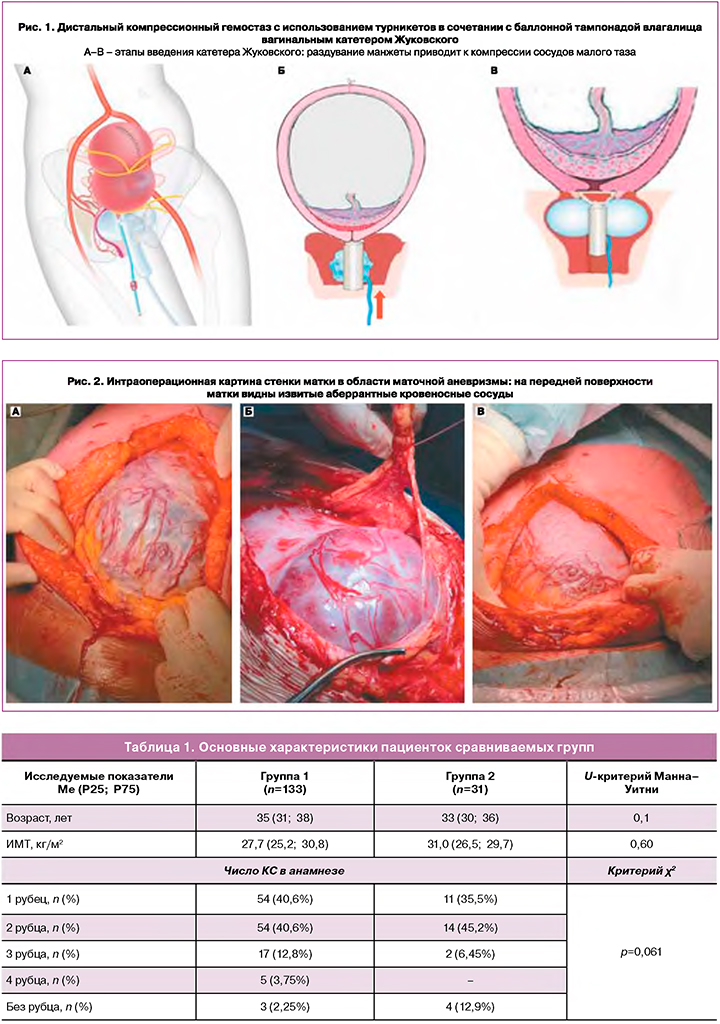

Цель исследования: оценить эффективность метода дистального компрессионного гемостаза с применением турникетов и вагинального катетера Жуковского при родоразрешении беременных с врастанием плаценты для снижения объема интраоперационной кровопотери.

Материалы и методы

В проспективное обсервационное исследование были включены 164 беременные с диагнозом «врастание плаценты», прооперированные в ГБУЗ МО «Видновский перинатальный центр» в период с 2017 по 2022 гг., диагноз у которых был подтвержден гистологически. Беременные были разделены на 2 группы: 1-я группа (основная) – 133 пациентки, у которых проводился дистальный компрессионный гемостаз с использованием турникетов в сочетании с баллонной тампонадой влагалища вагинальным катетером Жуковского; 2-я группа (сравнения) – 31 пациентка, которым проводился дистальный компрессионный гемостаз с использованием турникетов без баллонной тампонады влагалища.

Критерии включения: беременные, родоразрешенные в Видновском перинатальном центре по поводу врастания плаценты с применением различных хирургических методик с 2017 по 2022 гг.; возраст пациенток 18–45 лет; одноплодная беременность; предлежание плаценты; рубец на матке после предыдущего КС; патологическое прикрепление плаценты.

Критерии исключения: многоплодная беременность; тяжелая соматическая патология матери; родоразрешение до 26 недель беременности; пороки развития плода, несовместимые с жизнью.

Дородовая диагностика врастания плаценты выполнена при помощи ультразвукового исследования. Типичными признаками врастания плаценты были: отсутствие гипоэхогенной ретроплацентарной зоны, отсутствие четкой границы между стенкой матки и мочевым пузырем, аномальные плацентарные лакуны, плацента с признаками гиперваскуляризации, аберрантные сосуды, проникающие в заднюю стенку мочевого пузыря. Тактика ведения родов каждой пациентки обсуждалась на мультидисциплинарном консилиуме с участием акушеров-гинекологов, неонатологов, анестезиологов, трансфузиологов.

Первичной конечной точкой исследования явилось изучение возможности снижения интраоперационной кровопотери при применении метода дистального компрессионного гемостаза с использованием турникетов в сочетании с баллонной тампонадой влагалища вагинальным катетером Жуковского по сравнению с методом изолированного дистального компрессионного гемостаза с использованием турникетов при родоразрешении беременных с врастанием плаценты. С этой целью в обеих группах выполнены оценка интраоперационной кровопотери, измеренной гравиметрическим методом, анализ периоперационной динамики уровня гемоглобина. Также были оценены объемы интраоперационной реинфузии отмытых эритроцитов и компонентов донорской крови. Второй конечной точкой исследования стало изучение влияния сравниваемых способов хирургического лечения врастания плаценты на его исходы для пациенток. С этой целью проведен сравнительный анализ осложнений, длительности оперативного вмешательства и сроков госпитализации.

Статистический анализ

Статистический анализ результатов исследования выполнен с использованием пакетов прикладных программ MS Excel 2010 и программы Statistica 10 (StatSoft., Russia). Описательная статистика представлена в виде медианы (Ме), 25% и 75% процентилей (Р25 и Р75), для определения значимости различий применены непараметрические критерии. Сравнение количественных данных в двух несвязанных группах выполнено с применением U-теста Манна–Уитни. Сравнение категориальных данных с целью оценки межгрупповых различий проводилось с использованием критерия Хи-квадрат (χ2) или точного критерия Фишера. Итоговая оценка результата применения предлагаемого метода описана с помощью отношения шансов (ОШ) с 95% доверительным интервалом (ДИ) для бинарных признаков. Бинарные показатели представлены с указанием абсолютных значений и процентных долей. Различия считались статистически значимыми при уровне критерия значимости менее 0,05 (p<0,05).

Результаты

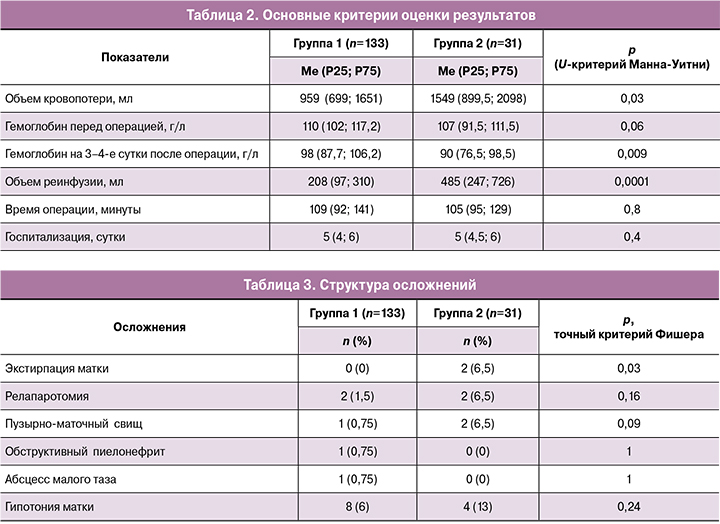

При оценке репрезентативности выборки отмечено отсутствие межгрупповых различий по возрасту, индексу массы тела пациенток и количеству операций КС (табл. 1). Средний возраст беременных составил 35 лет в 1-й группе и 33 года во 2-й группе, что ставило перед нами задачу сохранить репродуктивную функцию.

Суть метода заключается в сочетании дистального компрессионного гемостаза с одновременным использованием турникетов и баллонной тампонадой влагалища вагинальным катетером Жуковского.

Метод представлен на рисунках 1–3.

После выполнения нижнесрединной лапаротомии с обходом пупка слева посредством донного КС полости матки производили извлечение плода, затем пересекали пуповину и погружали в матку, при этом плаценту не отделяли. Разрез на матке зашивали в 2 ряда отдельными викриловыми швами.

Вагинальный катетер Жуковского устанавливали во время зашивания донного разреза на матке и заполняли физиологическим раствором в объеме 180–200 мл (рис. 1), обеспечивая пережатие (тампонаду) влагалищных ветвей маточных и срамных артерий. По верхнему краю маточной аневризмы вокруг матки накладывали первый маточный турникет, захватывая с двух сторон единым блоком широкие связки матки с маточными трубами. При наложении первого маточного турникета пережимались восходящие ветви маточных артерий и яичниковые артерии. Затем рассекали брюшину пузырно-маточной складки. Крупные сосуды перевязывали и пересекали, мелкие сосуды коагулировали. Мобилизацию мочевого пузыря проводили до границы здоровой ткани матки (до нижнего края маточной аневризмы). Накладывали второй маточный турникет вокруг матки на уровне нижнего края маточной аневризмы единым блоком с захватом широких маточных связок. При наложении второго турникета пережимались маточные артерии. Далее производили иссечение несостоятельной стенки матки, включающей маточную аневризму с участком вросшей плаценты в пределах здоровых тканей. Выполняли ручное и инструментальное удаление остальной ткани плаценты. Плацентарная площадка при необходимости прошивалась отдельными викриловыми швами. Затем нижний маточный сегмент зашивался в два ряда отдельными викриловыми швами. Турникеты удаляли. Рану передней брюшной стенки ушивали наглухо. Вагинальный катетер удаляли через 4–6 ч после его установки.

Ключевым показателем оценки эффективности гемостаза в нашем исследовании являлся объем интраоперационной кровопотери, которая оценивалась гравиметрическим методом. Объем интраоперационной кровопотери в 1-й группе был ниже по сравнению со 2-й группой. Медиана объема кровопотери во время операции в 1-й группе составила 959 (699; 1651) мл, во 2-й группе – 1549 (899,5; 2098) мл (p=0,03). При этом уровень гемоглобина до родоразрешения был сопоставим в обеих группах. В послеоперационном периоде отмечалось снижение уровня гемоглобина во 2-й группе, где проводился изолированный дистальный компрессионный гемостаз с использованием турникетов, по сравнению с 1-й группой, где дистальный компрессионный гемостаз с использованием турникетов сочетался с баллонной тампонадой влагалища катетером Жуковского. Объем реинфузии аутокрови в основной группе составил 208 мл против группы сравнения, где реинфузия была 485 мл. Различия были достоверны при межгрупповом сравнении (p<0,05 по критерию Манна–Уитни) (табл. 2). Гемотрансфузия донорской эритроцитарной массы в основной группе потребовалась в 12/133 (9%) случаев, в группе сравнения – в 13/31 (42%). Полученные данные свидетельствовали о высокой частоте переливания донорской эритроцитарной массы в группе сравнения, величина показателя ОШ составила 7,3 (95% ДИ 2,88–18,42; p=0,00004). Гемотрансфузия донорской свежезамороженной плазмы проводилась чаще во 2-й группе 12/31 (38,7%), чем в 1-й группе 2/133 (1,5%) случаев. Величина показателя ОШ при этом составила 41,4 (95% ДИ 8,6–199,3; p<0,0001). Не было выявлено значимых различий между группами по времени операции и по срокам нахождения в стационаре после операции.

Структура осложнений представлена в таблице 3. Следует отметить, что органосохраняющая операция в основной группе (n=133) была выполнена в 133/133 (100%) случаев, в группе контроля (n=31) в 29/31 (93,5%) (р=0,03). Повреждения мочеточников не наблюдалось ни в одной группе. Проведение релапаротомии потребовалось в 2/133 (1,5%) случаях в 1-й группе и 2/31 (6,5%) случаях во 2-й группе соответственно (p=0,16). Показаниями к релапаротомии во 2-й группе было кровотечение в раннем послеоперационном периоде (n=2), а в 1-й группе релапаротомии выполнялись в отсроченном периоде в связи с абсцессом малого таза (n=1) и развитием динамической кишечной непроходимости (n=1). Интраоперационно гипотония матки наблюдалось в 1-й группе в 8/133 (6%), в группе контроля – в 4/31 (13%) случаях. Во всех случаях при развитии данного осложнения применялись компрессионные швы. Кровотечения в послеоперационном периоде у пациенток основной группы не было. В группах 1 и 2 через 1 месяц после операции были диагностированы пузырно-маточные свищи – 1/133 (0,75%) и 2/31 (6,5%) соответственно (p=0,09). При этом в 1-й группе свищ в дальнейшем закрылся самостоятельно, во 2-й группе потребовалось иссечение пузырно-маточного свища, в одном случае лапароскопическим доступом, а во втором – с использованием лапаротомии. В одном случае у пациентки основной группы в послеоперационном периоде был диагностирован обструктивный пиелонефрит, связанный с отеком мочеточников на фоне их катетеризации перед проведением операции. Таким образом, осложнения во время выполнения оперативного вмешательства с применением метода турникетного гемостаза были минимальны.

Обсуждение

Органосохраняющие операции у беременных с врастанием плаценты направлены на сохранение матки и репродуктивной функции. Впервые метод иссечения стенки матки в области врастания плаценты с дальнейшей реконструкцией матки был предложен Palacios-Jaraquemada J.M. в 2004 г. [14, 15]. Извлечение плода выполнялось через разрез в области дна матки после лигирования новообразованных сосудов между маткой и мочевым пузырем. Плацента и стенка матки иссекались одним блоком в пределах здоровых тканей с дальнейшим восстановлением целостности матки.

В России основоположником проведения органосохраняющих операций у беременных с врастанием плаценты в рубец на матке стал Курцер М.А. Изначально с целью гемостаза выполнялась перевязка внутренних подвздошных артерий и накладывались компрессионные швы на матку [16, 17]. В дальнейшем была внедрена в практику временная баллонная окклюзия общих подвздошных артерий. Применение данной методики привело не только к уменьшению количества пациенток с массивной кровопотерей, но и к снижению медианы кровопотери у остальных пациенток, которая составила 1000–1450 мл [18].

Альтернативой рентгенэндоваскулярным методам стала разработка метода дистального компрессионного гемостаза с использованием турникетов [19, 20]. Суть метода заключается в том, что после выполнения донного КС и ушивания матки в широких связках на уровне перешейка формировались «окна» с обеих сторон, через которые вдоль ребер матки накладывались турникеты. Далее через эти же окна проводился и затягивался третий турникет, после чего выполнялось иссечение маточной аневризмы [21]. Преимуществами данного метода стали отсутствие необходимости использования дорогостоящего оборудования для проведения баллонной окклюзии сосудов, а также значительное снижение объема интраоперационной кровопотери. Сходные данные при использовании турникетной методики представлены в исследовании коллектива авторов из Китая [22].

В 2019 г. в ГБУЗ МО «Видновский перинатальный центр» был разработан и запатентован метод оперативного родоразрешения пациенток с врастанием плаценты с использованием дистального компрессионного гемостаза с применением турникетов. В дальнейшем этот метод был дополнен влагалищной тампонадой вагинальным катетером Жуковского [23, 24].

Предлагаемый метод был использован при оперативном родоразрешении 133 беременных с врастанием плаценты. Органосохраняющая операция была проведена в 100% случаев. При этом не понадобилось переливание донорских компонентов крови. Продолжительность операции составила в среднем 109 минут; средняя кровопотеря – 959 мл; средний объем реинфузии крови составил 208 мл; средняя длительность пребывания в стационаре – 5 дней.

Проведенное нами исследование показало преимущества предлагаемого метода при проведении органосохраняющих операций у пациенток с врастанием плаценты. Простота и доступность выполнения гемостаза достигаются за счет следующих факторов: исключаются мобилизация и пережатие общих подвздошных артерий, наложение циркулярных турникетов не требует дополнительной мобилизации окружающих тканей. Надежность гемостаза повышается путем временного прекращения кровотока в дистальных сосудистых пучках из различных магистральных источников кровоснабжения матки: в маточных и яичниковых артериях. Установка вагинального катетера Жуковского позволяет дополнительно пережать влагалищные ветви маточных артерий и срамные артерии, предупреждая кровотечение на данных этапах оперативного родоразрешения. Использование дистального компрессионного гемостаза с применением турникетов в сочетании с баллонной тампонадой влагалища вагинальным катетером Жуковского позволяет снизить объем кровопотери за счет пережатия максимального числа сосудов, обеспечивающих кровоснабжение матки. Предлагаемый метод может быть выполнен акушером-гинекологом без привлечения сосудистого хирурга. Между двумя турникетами возникает зона ишемизации, что позволяет оперирующему акушеру-гинекологу работать практически на «сухом» операционном поле.

Заключение

Таким образом, предлагаемый метод дистального компрессионного гемостаза с использованием турникетов в сочетании с баллонной тампонадой влагалища вагинальным катетером Жуковского у пациенток с врастанием плаценты позволил снизить объем кровопотери в 1,6 раза по сравнению с изолированным дистальным компрессионным гемостазом с использованием турникетов. При этом количество осложнений в основной группе было минимальным, что позволило значительно снизить количество гемотрансфузий донорской эритроцитарной массы и свежезамороженной плазмы, а также ускорить время реабилитации пациенток в послеоперационном периоде в связи с сохранением уровня гемоглобина, более близкого к нормальным значениям.