В России отмечается высокая распространенность анемии – по данным Росстата, в 2019 г. заболевание зарегистрировано у 1617,7 тыс. человек. Среди всех анемий железодефицитная анемия (ЖДА) занимает первое место (75%). Анемия у женщин при диспансеризации в целом выявляется в 12–13% случаев, с пиком до 21–22% в возрасте от 40 до 49 лет [1]. По данным Н.И. Стуклова, частота анемии среди гинекологических больных составляет 38% [2]. Высокий уровень анемии наблюдается у беременных женщин – по данным МЗ РФ, в 2018 г. распространенность анемии у беременных составила в среднем 35,6% (к числу закончивших беременность) с наиболее высокими показателями в Сибирском (37,3%), Приволжском (38,2%) и Северо-Кавказском (44,2%) федеральных округах. При этом алиментарный фактор (низкое потребление железа с пищей) и недостаточная осведомленность населения о ЖДА (низкая обращаемость за медицинской помощью) выделяются экспертами в качестве ведущих причин высокой ее распространенности.

В популяциях с уровнем ЖДА до 40% латентный дефицит железа (ЛДЖ) выявляется на уровне 70–100%, что определяет необходимость своевременной его диагностики и лечения.

Значение ЖДА и ЛДЖ для общественного здравоохранения определяется их неблагоприятным влиянием на общее и репродуктивное здоровье женщин, течение и исходы беременности, состояние новорожденных и детей. Имеются многочисленные данные (большей частью когортные исследования без достаточного уровня доказательности) о повышении частоты заболеваний репродуктивной системы и осложнений беременности у женщин с тяжелым дефицитом железа (ДЖ), таких как преэклампсия, плацентарная недостаточность, слабость родовой деятельности, преждевременные роды, послеродовые кровотечения, гнойно-септические осложнения в послеродовом периоде, задержка внутриутробного роста и развития плода, низкий вес новорожденного, гипогалактия и/или сокращение сроков грудного вскармливания, риск анемии у ребенка, нарушение его умственного и психического развития в дальнейшем, повышение риска развития психоэмоциональных нарушений у женщины во время и после беременности (в частности, депрессии), снижение сексуальной функции и удовлетворенности [3–5]. При этом профилактическое назначение препаратов железа в группе риска позволяет предупредить развитие ЖДА у 87% женщин.

Скрининг и современные методы диагностики ЖДА и ЛДЖ

Программы скрининга ЖДА и ЛДЖ в РФ отсутствуют. Диагностика ЛДЖ в клинической практике недооценивается и требует дальнейшей разработки. Поэтому особое значение для своевременной диагностики этих состояний приобретает настороженность врачей всех специальностей и проведение диагностических мероприятий во время диспансеризации и обращения женщин к врачу по любому поводу. Центральным параметром для определения ДЖ является ферритин сыворотки (ФС) крови, снижение уровня которого свидетельствует об истощении запасов железа в организме [6]. ФС целесообразно использовать для верификации ЛДЖ, когда показатели гемоглобина и сывороточного железа сохраняются в пределах нормы. ЛДЖ со временем переходит в клиническую стадию анемии, а лечение на латентной стадии способно предотвратить развитие не только анемии и ее осложнений, но и улучшить качество жизни. Определение уровня ФС также является объективным критерием оценки эффективности и длительности использования препаратов железа.

Необходимо обращать внимание на женщин групп риска, имеющих следующие критерии:

- повышенная кровопотеря (желудочно-кишечные, маточные, носовые, почечные кровотечения, донорство);

- нарушение всасывания поступающего с пищей железа в кишечнике (энтериты, резекция тонкого кишечника, бариатрическая хирургия, синдром недостаточного всасывания);

- повышенная потребность в железе (беременность, лактация, усиленный рост, занятия спортом и др.);

- сниженное поступление (недостаточное питание, анорексии различного происхождения, вегетарианство и др.);

- предшествующий диагноз ЖДА.

Для всех женщин репродуктивного возраста при каждом визите к врачу или раз в год при более частых визитах необходимо уточнять следующую информацию:

- интервалы между родами;

- период времени с момента окончания последней беременности, закончившейся родами;

- анамнез кровотечения в родах, ручного обследования полости матки;

- способ родоразрешения (вагинальные или абдоминальные, при кесаревом сечении кровопотеря всегда больше);

- наличие аномальных маточных кровотечений, обусловленных миомой матки, дисфункцией яичников, эндометриозом, или наличие самих перечисленных заболеваний;

- способ контрацепции (негормональные внутриматочные средства увеличивают объем кровопотери);

- наличие погрешностей в питании;

- наличие заболеваний ЖКТ, связанных с нарушением всасывания или хронической кровопотерей.

При наличии хотя бы одного условия, предрасполагающего к наличию ДЖ, необходимо относить данную пациентку к группе риска по развитию ЛДЖ или ЖДА с обязательным составлением плана необходимых профилактических мероприятий.

Алгоритм диагностики ЖДА и ЛЖД представлен на рис. 1.

Лечение ЖДА и ЛЖД

Наличие доказанных ЛДЖ или ЖДА требует обязательного лечения препаратами железа в зависимости от тяжести анемии и причин, вызвавших данную патологию. При этом существенное внимание должно быть уделено устранению факторов, вызвавших ДЖ, и проведению профилактических мероприятий, направленных на предотвращение рецидива.

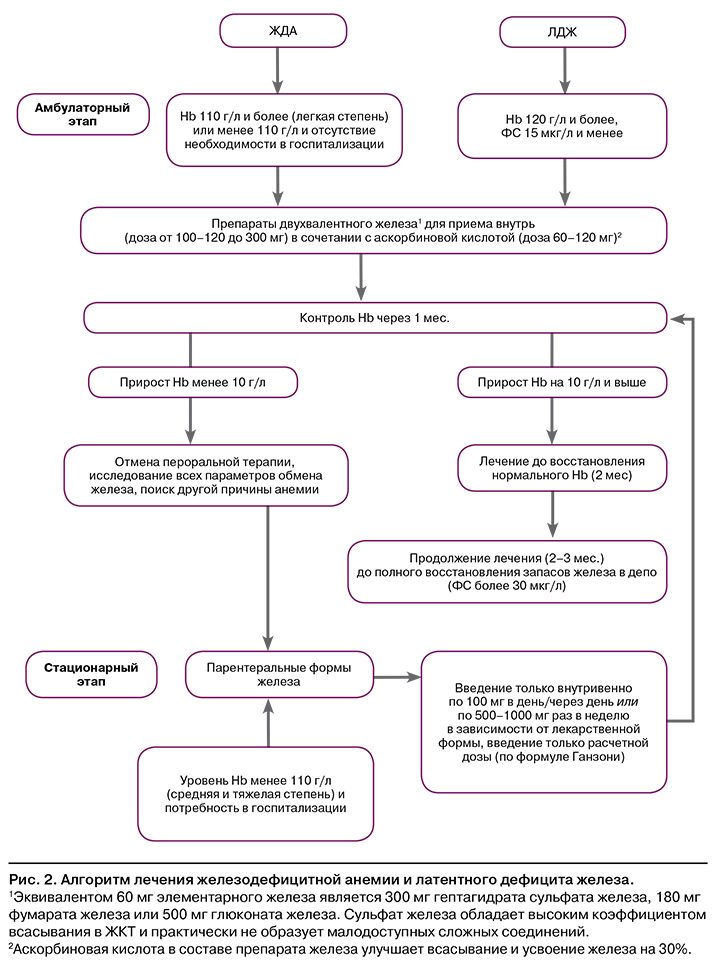

Алгоритм лечения ЖДА и ЛЖД представлен на рис. 2.

При назначении препаратов железа следует руководствоваться следующими положениями:

- используются только лекарственные препараты, диета не может самостоятельно устранить анемию;

- при анемии легкой степени (по данным ВОЗ, гемоглобин более 110 г/л) показана терапия пероральными препаратами железа;

- наибольшая эффективность терапии наблюдается в первый месяц лечения, что позволяет решить вопрос о дальнейшей тактике лечения;

- терапия считается эффективной, если прирост гемоглобина 10 г/л в первый месяц лечения и выше;

- лечение должно проводиться не менее 2 месяцев для нормализации гемоглобина и еще 2–3 месяца – для нормализации запасов железа в депо;

- внутривенные препараты железа должны использоваться в качестве препаратов второй линии при невозможности, неэффективности или непереносимости пероральных препаратов железа;

- при большей выраженности анемии и необходимости стационарного лечения (гемоглобин менее 80–110 г/л) возможна терапия препаратами железа парентерально;

- при тяжелой степени анемии (гемоглобин <80 г/л) может быть оправдано введение рекомбинантного эритропоэтина в дополнение к парентеральному назначению железа;

- только тяжелые случаи анемии (гемоглобин менее 30–40 г/л) могут потребовать гемотрансфузий, основаниями для которых являются выраженные клинические симптомы анемии, не купируемые другим способом, или необходимость быстрого подъема гемоглобина.

Сорбифер Дурулес – комбинированный препарат Fe2+, содержащий 320 мг железа сульфата безводного (эквивалентно 100 мг Fe2+) и 60 мг аскорбиновой кислоты с замедленным высвобождением (низкий уровень побочных эффектов); режим приема Сорбифер Дурулес: по 100 мг 2 раза в день при ЖДА и 100 мг 1 раз в день при ЛДЖ.

Профилактика

К программам первичной профилактики анемии для женщин репродуктивного возраста в небеременности, наиболее соответствующим условиям, существующим в России, можно отнести рекомендации ВОЗ 2017 г. Они включают прием препаратов железа в дозе 60 мг в сочетании с фолиевой кислотой 2,8 мг в режиме 1 раз в неделю в течение 3 месяцев с последующим 3-месячным перерывом всеми девочками-подростками (15–18 лет) и женщинами репродуктивного возраста (19–45 лет), имеющими сохраненный менструальный цикл, в местах проживания групп населения, где распространенность анемии среди небеременных женщин репродуктивного возраста составляет 20% и более [7]. Однако против такого подхода выступают многие отечественные ученые, которые рекомендуют более точный и безопасный способ – использование вторичной профилактики с регулярным скринингом на показатели гемоглобина и ФС.

Основные вопросы в настоящее время состоят во внедрении рутинного ежегодного скрининга на ДЖ с определением данных показателей в группах риска и отнесении всех менструирующих женщин к данной категории населения.

Таким образом, наиболее целесообразной концепцией, которая позволит на государственном уровне повлиять на частоту и тяжесть ДЖ и сопутствующих осложнений, представляется решение следующих вопросов.

- Отнесение всех менструирующих женщин в группу риска по ДЖ.

- Проведение среди них скрининга на ДЖ с определением ФС.

- Установление данного скрининга обязательным для ежегодного контроля.

Существенным резервом снижения неблагоприятных последствий для здоровья женщин, исходов беременности и родов для матери и новорожденного может стать не только своевременная профилактика ДЖ и анемии на этапе прегравидарной подготовки и во время беременности, но и в течение всего репродуктивного возраста.